炭水化物について、どのようなイメージを持っているでしょうか。

多くの方は”食べたら太る”というイメージをお持ちかと思います。ダイエットの手法として炭水化物制限もあるくらいですからね。

しかし、近年の研究報告では、炭水化物には”太る炭水化物と痩せる炭水化物”があると言われており、炭水化物との向き合い方を見直すべきだとされています。加えて、太る炭水化物の摂取を控え、痩せる炭水化物を摂取することで減量できる可能性が示唆されているのです。

では、太る炭水化物と痩せる炭水化物の違いは何でしょうか、どのように見極めるとよいのでしょうか。

今回は、痩せる炭水化物について研究報告を紹介しながら説明していきます。

・痩せる炭水化物とは

・太る炭水化物と痩せる炭水化物の見極め方

【痩せる炭水化物】ダイエット中に食べてもいい炭水化物の見極め方

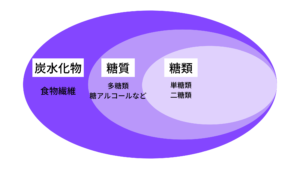

糖類と糖質と炭水化物

糖類、糖質、炭水化物の違いは何でしょうか。

糖質ゼロという表現は食品でよく見かけますね。

糖類とは単糖類(ブドウ糖、果糖など)や二糖類(ショ糖、麦芽糖など)といわれる分子量が小さい糖のことです。中でもブドウ糖(=グルコース)や果糖(=フルクトース)、砂糖(=スクロース)などは聞き馴染みがあるのではないでしょうか。

糖質とは糖類が複数連結して大きな分子になった多糖類や糖アルコールのことです。でんぷんやオリゴ糖が糖質にあたります。

そして、炭水化物は糖質に食物繊維を含んだものになります。

なるほど。「炭水化物=糖質+食物繊維」ということですね。

炭水化物制限がダイエットに有効だとされる理由

炭水化物を制限することは、糖質や糖類を制限することになります。

糖類の摂取を減らすことは、グルコースによるインスリン分泌やフルクトースの摂取量の減少につながり、体重の減少に寄与します。

これが炭水化物制限がダイエットに有効だとされる理由になります。

以下の記事で糖質による”太るメカニズム”を解説しています

痩せる炭水化物とは?本当に痩せる?

まずは「痩せる炭水化物」に着目されるきっかけとなった研究を紹介しましょう。1)

Gardnerらは、太りすぎまたは肥満である609人の被験者(平均年齢40±7歳、女性割合57%)を対象として、食事療法による体重変化への影響を調査しました。具体的には、低炭水化物食グループと低脂質食グループに分けて、12ヶ月後の体重の変化への影響を調査するというものです。

この研究では食事療法としての介入を行うため、極端な食事制限などは行わず、低炭水化物食グループ、低脂肪食グループともに栄養士が参加して、食事の指導を行った点が特徴的です。加工食品の摂取を避け、未加工または最小限に加工された健康的な食品を、可能な限り自宅で調理するように指導されました。

各グループで摂取された食品は以下のような食品になります。

そして、この研究の面白い点が、被験者はこれらの食品をカロリー摂取量を気にせず、好きなだけ食べることが許可されている点です。

この研究の結果は以下の通りでした。

・両グループの体重減少の程度に有意な差はない。

・両グループともに体脂肪率、ウエスト周径の有意な減少を示した。

・低脂肪食グループ:-5.29kg

・低炭水化物食グループ:-5.99kg

この結果から、健康的な炭水化物や脂質の摂取はカロリー摂取量に関係なく体重の減少に寄与することが示唆されました。また、ここで摂取された健康的な炭水化物は「痩せる炭水化物」とも言えることがわかりました。

なんと!カロリー摂取量を気にせず、体重も落とすことができるなんて夢のような話ですね。では、具体的に「痩せる炭水化物」とはどのようなものになるのでようか。

ズバリ、ポイントは含まれる”食物繊維の量”になります。次項で「痩せる炭水化物」を見極めるポイントを解説しましょう。

痩せる炭水化物を見極めるポイント”食物繊維の量”

痩せる炭水化物を見極めるポイントは”食物繊維の量”になります。

前項で述べていますが、「炭水化物=糖質+食物繊維」です。

食物繊維は「人の消化酵素で消化されない食物中の難消化性成分の総体」3)と定義されています。

簡単に言うと、たんぱく質・脂質・炭水化物などは、消化管の中で消化酵素によって分解され、小腸から体内に吸収されていきますが、食物繊維はこの消化酵素の作用を受けずに小腸を通過して、大腸まで達する成分になります。

食品では、動物性食品よりも大豆やゴボウ、果物などの植物性食品に多く含まれています。

働きとして、便の体積を増やす材料となるとともに、大腸内の環境を改善する腸内細菌に利用され、これらの菌を増やすことがわかっています。

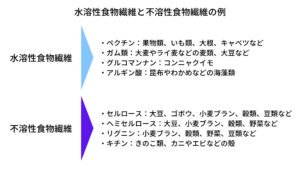

そして、食物繊維は水に溶けにくい「不溶性食物繊維」と溶けやすい「水溶性食物繊維」に分けられます。また、水溶性食物繊維も不溶性食物繊維もどちらも体内には吸収されません。

食物繊維は、咀嚼して飲み込むと消化されずに大腸まで到達し、水分を吸収して容量が増します。(これによっても満腹感が向上します5)。)

また、容量が増すとともに粘性の高いゼリー状になります。ゼリー状になると肝臓にあるコレステロールから胆汁酸の変換が促進され、腸管から胆汁酸が分泌されます。これにより体内のコレステロールを減らすことができます。7)

コレステロールを吸着し体外に排出させる、というイメージですね。

また、粘性が高まると、グルコースなどの栄養素の吸収速度を緩やかにし、食後の血糖値上昇を抑えることができます。7)

さらに糞便の滞留を防ぎ、腸内の有害物質の生成を抑える効果もあります。

加えて、食物繊維は腸内細菌によって発酵されると短鎖脂肪酸が産生されます。これはビフィズス菌や乳酸菌などの餌となり、腸内細菌の増殖が促され、腸内環境が改善されます。7)

食物繊維の作用をまとめました。3)4)7)

これらの食物繊維の作用が体重減少に寄与すると考えられています。4)

ちなみに、食物繊維の摂取はダイエットの初期において体重の5〜10%の減少に寄与すると報告されていますよ。6)

食物繊維の推奨摂取量は?

痩せる炭水化物について、少し理解が深まってきたのではないでしょうか。

では、実際に効果を生み出す食物繊維の摂取量が気になりますよね。

食物繊維が多く含まれる炭水化物は「痩せる炭水化物」であることを証明した、Jovanovskiらのメタアナリシスを紹介しましょう。

Jovanovskらのメタアナリシス概要は以下の通りです。8)

被験者:総勢3877名

補足:調査対象の研究はエネルギー(カロリー)制限がない条件下で食物繊維の摂取をしたもの

結果、自由摂取下(カロリー制限がない状態)でも食物繊維を多く摂取すると、肥満の被験者の平均体重、BMI、体脂肪率を減少させることが示されました。

この結果から、食物繊維を多く摂取することはカロリー摂取量に関わらず、体重やBMIを減少させることが示唆されたというわけですね。

さて、皆さんが気になる摂取量について、です。

紹介したような体重の減少効果は、食物繊維の摂取量が1日あたり20g未満では効果がなく、”25g以上の摂取”で効果が見られ、十分な効果を得るためには30g以上の摂取が推奨されています。

なるほど。具体的な数値で把握できると意識的に食事に取り入れることができそうです。30gを目標にしたいと思います。

しかしながら、現代の食物繊維摂取量は減少傾向にあるとされており、平均摂取量は一日あたり14g前後と推定されています。(厳密に言うと性差、年齢によっても異なります。あくまでも目安です。)

ですので、意識的に摂取することが重要です。

痩せる炭水化物は疾病リスクも軽減する

さて、ここまで減量という観点で痩せる炭水化物を紹介してきましたが、実はさらに嬉しい効果があるのです。

減量だけでなく、病気の発症率、死亡率のリスクを軽減する効果もあるのです。

Reynoldsらによるメタアナリシスを紹介しましょう。9)

メタアナリシス概要は以下の通りです。

被験者:計1億3500万人のデータ

その結果、食物繊維を多く摂取することは、体重を減少させるとともに総コレステロールや血圧、トリグリセリド、空腹時血糖を低下させることが示されました。

また、食物繊維の摂取は、病気による死亡率、心臓病、脳卒中、2型糖尿病、結腸・直腸癌の発症率のリスクとの関連を認めました。そして、食物繊維の摂取量を増やすと、これらの病気による死亡率、発症率のリスクを15〜30%減少させることがわかったのです。

同時に行われた食物繊維の摂取量による用量反応解析では「1日あたり25〜29g」で上記の効果があり、30g以上ではさらなる効果が期待できるとしています。

食物繊維を多く含む炭水化物は”痩せる炭水化物”であることに加えて”健康を促進する炭水化物”でもあるのですね。

まとめ

・太る炭水化物と痩せる炭水化物の見極めるポイントは、含まれている”食物繊維の量”(目標は30g以上!)

食物繊維の摂取量を増加させることは、体重を減少させるとともに、コレステロールや血圧などを改善することで、心臓病や糖尿病などの病気による死亡率、発症率のリスクの低下に寄与すると考えられています。

ただ炭水化物を制限するのではなく、食物繊維を多く含む”痩せる炭水化物”を選び、健康的にダイエットができるといいですね。そのためにも、1日あたり「25g以上の食物繊維(目標は30g)」を摂取するように、食物繊維を多く含む炭水化物を意識的に取り入れることを推奨します。

食品の栄養表示に記載されている食物繊維の値を意識的にチェックしてみたいと思います。

では、具体的にどのような炭水化物を選択すれば良いのでしょうか。

また記事にしたいと思いますが、ちょっとだけ、頭出しをしておきます。

痩せる野菜:大豆やブロッコリーなどの緑葉野菜、豆類

痩せる果物:ベリー系、りんご、グレープフルーツなど

痩せるおやつ:ナッツ

ナッツに関しては以下の記事にまとめていますので是非一読ください。

参考文献

3)食物繊維 : 基礎と応用,日本食物繊維学会 監修,第一出版,2008

コメント