「早食いは肥満の元」という言葉はよく耳にしますよね。

実際、早食いが太りやすいのは本当なのでしょうか?

数々の研究結果に基づき、現代の栄養学では以下のように考えられています。

”早食いは体重増加のリスクを高める”

”加工食品を早食いすることは最も太るリスクを高める”

今回は、早食いをすると太るエビデンスとそのメカニズムを解説します。

早食いは肥満の元。ダイエットするなら”ゆっくり”食べよう

早食いが肥満の要因となるエビデンス

食べる速度(早いorゆっくり)は体型と関係があるのでしょうか。

この内容について、多くの研究が報告されています。

丸山らの研究1)を紹介します。

丸山らは、食べる速度と体重増加のリスクについて調べました。

調査対象は日本人30〜69歳の3287名(男性1122名、女性2165名)とし、体重、体格指数(BMI)、食事の速さ、満腹まで食べるか否か、総エネルギー摂取量について聴取されました。

その結果、早く食べるグループはゆっくり食べるグループよりも体重、BMI、総エネルギー摂取量の増加と関連が認められました。

また、早く食べることによる体重増加のリスクは、ゆっくり食べるよりも男女ともに高く、満腹まで食べる場合は、そのリスクが増加することが示されました。

以上の結果から、丸山らは早く食べることは、ゆっくり食べるよりも体重増加のリスクが高くなることを示唆しています。特に”早く食べる、かつ満腹まで食べる”ことは、体重増加のリスクを最も高めることが示唆されました。

続いて谷原らの研究2)を紹介します。

谷原らは食べる速度と体重の変化について8年分のデータを用いて調査を行いました。

調査対象は平均年齢38歳の920名の男性として、食事を食べる速度が早い、中程度、遅いの3つのグループに分け、8年間における体重の変化を調査しました。

その結果、食べる速度が中等度または遅いグループは平均0.7kgの体重増加を示しました。一方で、食べる速度が速いグループは平均1.9kgの体重増加を示しました。この傾向は20代から50代まで、すべての年代に認められました。

つまり、食べる速度は体重の増加と関連しており、速く食べることは、中等度、遅く食べるよりも2倍以上も体重が増加する可能性が示唆されているのです。

最後に大隈らによるメタアナリシス3)を紹介します。

このメタアナリシスでは、食事の速度と体重の変化について検証された23の研究結果を解析しています。

解析では摂取率による体格指数(BMI)の増加リスクと肥満のリスクが解析されました。

その結果、摂食率が高いグループは、摂食率が低いグループよりもBMIの増加リスクが高くなることが示されました。また、摂食率の高いグループは肥満のリスクを増加させる可能性が示されました。また、これらは男女の差がないこともわかりました。

つまり、この研究においても、早く多くの量を食べることがBMIや肥満のリスクを高める可能性が示唆されています。

このように、早食いは体重増加のリスクと関連することが示されています。

早く多くの量を満腹まで食べると、さらに体重増加のリスクが高まることが示唆されているのです。

では、なぜ早く食べると太るリスクが高くなるのでしょうか。

早食いが肥満の要因となるメカニズム

まずは私たちの食欲のメカニズムから理解していきましょう。

食欲のメカニズム

私たちは満腹になると食欲が低下します。

この満腹感は脳の視床下部にある満腹中枢によって制御されています。

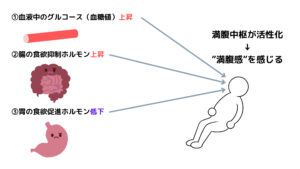

視床下部による食欲の制御は、主に以下の3つの要因によって行われます。

①血液中のグルコース(血糖値)上昇、②腸の食欲抑制ホルモン上昇、③胃の食欲促進ホルモン低下 です。

食事をすると、血液中のグルコース濃度が高まり(血糖値が上昇し)、腸が伸ばされます。

そして、腸では食欲を抑制する分泌物(CCK、GLP-1、PYY)の分泌が高まり、胃では食欲を促進するグレリンの分泌が抑えられます。

これらの情報が視床下部に伝達されることにより、満腹中枢が活性化し、満腹感を感じて、食欲が減少するのです。

食欲のメカニズムと食べる速さの関係

Kokkinosらの研究4)を紹介します。

Kokkinosらは、被験者をアイスクリームを5分で食べるグループと30分で食べるグループにランダムに分け、食事後の血液中のグルコース濃度と食欲抑制ホルモンであるPYY、GLP-1を計測しました。

その結果、5分で食べるグループは30分で食べるグループよりもグルコース濃度が低くなる傾向があり、PYY、GLP-1の血漿濃度も低くなることが示されました。

つまり、早く食べることは、ゆっくり食べるよりも血糖値(血液中のグルコース濃度)が上がりにくく、食欲を抑制するホルモンが増加しにくいことを意味しており、満腹感が生じにくいことを示唆しています。

続いてHawtonらの研究5)を紹介します。

Hawtonらは被験者を600kcalの食事を6分で食べるグループと24分で食べるグループにランダムに分け、食事後の食欲促進ホルモンであるグレリンを計測しました。

その結果、6分のグループは24分のグループよりもグレリンの分泌が高いことが示されました。

つまり、早く食べることは、ゆっくり食べるよりも食欲促進ホルモンであるグレリンの分泌が減らずに高いことを示唆しており、満腹感が生じにくいことを意味しています。

まとめると、早く食べることは、ゆっくり食べるよりも血液中のグルコース濃度(血糖値)の上昇が低く、食欲を抑制するホルモンの分泌が少なく、食欲を促進するホルモンの分泌が減らないことから、満腹感が得られず食べすぎてしまうことを示唆しています。

早く食べることは、満腹感を生じさせる前述した3つの要因がうまく機能せず食べすぎてしまうため、エネルギー摂取量が多くなり、体重が増加しやすくなるのです。

対して、ゆっくり食べることは、血液中のグルコース濃度(血糖値)を十分に高め、食欲を抑制するホルモンの分泌を増やし、食欲を促進するホルモンの分泌を抑えることができます。満腹感を得やすく、エネルギー摂取量を抑えやすくなるというわけです。

空腹を感じている時ほど、早く食べてしまいがちですよね。気を付けます。

”加工食品×早食い”が最も肥満リスクが高い

ハンバーガーやポテト、ケーキなどの加工食品は脂質や糖質が多く含まれており、高エネルギー密度の食品とされています。また、こうした加工食品は食べやすく中毒性もあるため、無意識に摂取量が多くなりがちです。単位時間あたりの食べる量の割合を表す指標である”摂取率”を高める食品であるともいえます。

つまり、加工食品は”高エネルギー量”かつ”食べやすく加工されている”ため、私たちを太らせる食品であるということです。

ここでTeoらの研究6)7)を紹介します。

食品に含まれるエネルギー量と摂取率をかけ合わせて、食品それぞれの「エネルギー摂取率」を算出しました。

エネルギー摂取率が高いということは、高エネルギー密度で食べやすいことを意味しており、前述のように加工食品はエネルギー摂取率の高い食品になります。

Teoらは、7011名(21〜75歳)を対象に、食べる速度を3つ(早い、普通、遅い)に分け、エネルギー摂取率およびエネルギー摂取量との関連を調べました。

その結果、エネルギー摂取率の増加はエネルギー摂取量の増加と関連しており、また食べる速度が早いほど、その関連が強くなることが示されました。さらに、この関連は、太りすぎ(BMI≥23)の被験者は、通常の体型(BMI18.5-22)よりも強くなることが示されました。

この結果は、高エネルギー密度で食べやすい食品を早く食べるほどエネルギー摂取量が増えることを示しています。

高エネルギー密度で高い摂食率である加工食品などの摂取は、早く食べるほどエネルギー摂取量が増加するということであり、この傾向はBMIが高いほど強くなることが示されています。また、エネルギー摂取率が高いほど、体重やウエストサイズが増加することも示されています。

加工食品×早食いの組み合わせだけは避けることを誓います。

まとめ

今回の記事では早食いが体重を増加させる要因であるというエビデンスとメカニズムを紹介しました。

早食いにより、満腹感を生じさせる働きが上手く機能せず、無意識のうちにエネルギー摂取量が増加しやすくなります。

特に加工食品のようなエネルギー摂取率の高い食品を早食いすることは、肥満の要因に直結するため注意が必要です。

では、ゆっくり食べるためには、どうしたらよいのでしょうか。こちらについてはまた別の記事にしたいと思います。

また、肥満予防、ダイエットを目的とする場合には、エネルギー摂取率の高い加工食品を避け、エネルギー摂取率の低い食品を多く食べることがポイントになります。

エネルギー摂取率の低い食品、つまり”痩せるための食品”選びが重要になってきます。

例えば、玄米やオートミールは白米を食べるよりも咀嚼回数が増えて摂取率が低い食品になりますし、野菜や果物はエネルギー密度の低い食品であり、太る脂質の多い加工肉や赤い肉(牛肉や豚肉)よりも皮なしの鶏肉のほうがエネルギー密度が低くなります。

エネルギー摂取率の低いやせる食事を、味わいながらゆっくり食べることが「やせる食べ方」になるのです

コメント