タンパク質の過剰摂取は腎臓にダメージを与えると聞きました。これって本当なんですか?

昔はそのように言われてきました。ですが、最近は高タンパク摂取による腎臓への影響について、数々の研究結果が報告されており、わかってきていることも多くあります。一緒にみていきましょう。

「タンパク質の過剰摂取は腎臓にダメージを与える」

筋トレをされている方なら耳にしたことがあるのではないでしょうか。

これは1948年にThomasが「腎臓への過負荷は腎臓に長期的なダメージを与える」と報告したことがことの発端となっているようです。

しかしながら、その報告から最近に至るまで「腎機能が正常な場合において高タンパク質の摂取が腎臓に弊害を与える」という確信に至るような研究結果は報告されていない現状でした。

タンパク質と腎臓に関わる情報は錯綜しており、「慢性腎臓病(CKD)患者において、過剰なタンパク質摂取は糸球体過剰濾過を促進し腎機能に影響を与え、腎機能低下時にはタンパク質の代謝産物が尿毒症物質として蓄積する」1)と言われていたり、動物実験では、タンパク質を過剰に摂取させた時、糸球体で濾過される量が増加し、腎臓の機能が低下することが報告されていたりします。

このような報告から、巷では高タンパク質の摂取が腎臓にダメージを与えると言われるようになったのです。

しかし、これらは疾患を有する被験者を対象としていたり、動物実験などをもとにしたものであり、健常者を対象にしたものではありませんでした。

現在では健常者を対象として、タンパク質の過剰摂取による影響を調査した研究が数多く報告されています。研究内容を確認しながら、「高タンパク質の腎臓への影響」をみていきましょう。

タンパク質の過剰摂取は腎臓にダメージを与えるのか

筋トレではなぜタンパク質の摂取が必要なのか

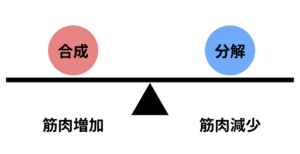

私たちの身体は、筋タンパク質の合成と分解を釣り合わせることで、筋肉量を保って生活しています。

(図:筋タンパク質の合成と分解のバランス)

筋タンパク質の合成と分解のバランスを理解し、意識することが筋トレ効果を最大限に高め、筋肉を大きくさせるためには重要になります。

このバランスでも見て分かる通り、筋肉を増やすためには「筋タンパク質の合成」がカギになります。

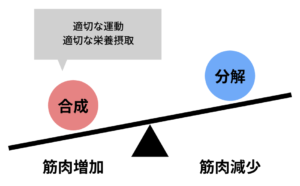

様々な要素が重要ですが、まず第一に大切なのは「食事」、強いては「タンパク質」です。

(図:筋タンパク質の合成と分解のバランス)

タンパク質摂取の食物源によって腎臓への影響度が異なる

タンパク質の摂取、といってもその食物源は卵、白身肉、赤身肉、乳製品、魚など様々です。

タンパク質の食物源の違いで腎臓への影響度が異なることがわかってきました。

タンパク質摂取の食物源による腎臓への影響度の違いを調査したのがLinらです。

被験者:腎臓機能が正常な女性3121人

→この被験者を摂取しているタンパク質の元によってグルーピングを行う

①西洋食:牛肉、豚肉などの赤身肉、加工肉、お菓子

②健康食:果物、野菜、豆類、魚、鶏肉等の白身肉、全粒穀物など

③対高血圧食(高血圧に対する食事療法スタイル):野菜、果物中心、全粒穀物など

これら3つの群に対して、食事に関する質問票や取得した尿アルブミン/クレアチニン比(腎臓機能の状態がわかる数値)を11年間調査を行った。

結果:西洋食の群が最も腎臓病のリスクに関与していることが示唆された。一方、対高血圧食の群は腎臓機能を助ける可能性が示唆された。

この研究結果から、タンパク質の過剰摂取による腎臓へのダメージは西洋食(特に、赤身肉や加工肉)が関与していることが示唆されたのです。

同様の研究がLewらによっても行われました。

被験者:45〜74歳の男女63257名

→タンパク質のもとによる腎臓病の発症、末期腎臓病への悪化の影響を約15年に渡り、調査した。(人口ベースでの研究のため、健常者と一部腎臓病患者も含まれている)

結果:赤身肉を摂取すればするほど腎臓病の発症、末期腎臓病への悪化のリスクが高まり、鶏肉などの白身肉、魚、卵、乳製品の摂取は腎臓病のリスクと関連していないことが示された。また、1日に1食分の赤身肉の摂取を白身肉や魚などに代替した場合、腎臓病の増悪リスクが最大62.4%減少されることも示された。

この研究から、赤身肉の過剰摂取が腎臓病の発症リスクや増悪リスクに関与していること、白身肉や魚、卵、乳製品によるタンパク質の摂取量は関与しないことが示唆されたのです。

なお被験者が健常者と腎臓病患者が含まれているため、一概に健常者への影響を示すことはできませんが、食物源の影響度としては有益な情報と言えますね。

タンパク質摂取と腎臓への影響について、少しずつ分かってきましたね。もう少し研究例をみてみましょう。

Haringらの報告によると、腎臓病の発症リスクは赤身肉の摂取量に関連して増加し、白身肉やナッツ、大豆、乳製品の摂取量の増加は腎臓病の発症リスクを軽減させることが示唆されています。

被験者:腎臓の機能に問題なく、他の合併症もない44〜66歳の男女11952名

→食物に関する質問票を用いて、食物摂取量を評価し、タンパク質のもとと腎臓病の発症リスクの関係を23年間、調査した。

結果:腎臓病の発症リスクは赤身肉の摂取量に関連して増加し、白身肉やナッツ、大豆、乳製品の摂取量の増加は腎臓病の発症リスクを軽減させることが示唆された。

赤身肉がなぜ腎臓にダメージを与えてしまうのか

赤身肉がなぜいけないのか、気になりますよね。

理由は「赤身肉の消化過程で生成される酸」にあると言われています。

赤身肉は消化の過程で酸が生成されます5)が、

その酸は、腎臓に対して毒性を示すことが示唆されており6)、これが腎臓に負荷を与える原因であると考えられています。

しかしながら、日常生活内で摂取する量ではこのような負荷にはならないので安心してください。あくまでも過剰摂取した場合、です。

以上の研究報告より、以下のことが分かります。

・白身肉や、ナッツ、大豆、乳製品等の摂取量による腎臓への影響はない

しかしながら、タンパク質の過剰摂取が人体にどのような影響を与えるのか、という研究は実施できないのが事実です。

観察による研究を積み重ねた結果、現代では様々なことが判明してきている状態です。今後も、研究報告を追っていく必要がありそうですね。

タンパク質の最適な摂取量は?

前述したようにタンパク質の摂取は筋タンパク質の合成に必要不可欠な要素です。

では、最適量はどれくらいになるのでしょうか。その問いに応える研究がありますので紹介します。

Mortonらの報告7)です。

この研究では、「1日で体重1kgあたり1.62g(最大で2.2g)」が筋タンパク質の合成を高める最適な摂取量であることが示唆されています。つまり、体重が60kgの人であれば、97.2〜132gの摂取量が最適であるということです。

では、過剰摂取とはどの程度の摂取量を指すのでしょうか。

タンパク質の過剰摂取はどの程度から?

タンパク質の過剰摂取が腎臓へダメージを与える可能性があるということは、当然、どの程度から過剰摂取になってしまうのか把握しておく必要がありますね。

この問いに対して「安全なタンパク質の摂取量は1日あたり2.0g/kgまでである」と言われています。

これはVan Elswykらの研究8)によって明らかにされています。(システマティックレビューというエビデンス性が非常に高い研究によって報告されています)

・これまでに報告されたタンパク質の摂取による腎臓への影響を調査した26の観察研究などをもとに、摂取量の上限値を検証

・高タンパク質を摂取してから6ヶ月間までの調査結果による検証

結果:1日あたり2.0g/kgまでであれば腎臓へのダメージがないことが示唆された

前述した報告3)4)7)8)により、赤身肉の過剰な摂取を控え、1日あたりのタンパク質の摂取量が2.0g/kg以内であれば腎臓へのダメージがないことがエビデンスとして示されたのです。そのため、タンパク質の最適な摂取量とされる1日あたり1.62g/kg(最大で2.2g/kg)であれば、腎臓へのダメージはないとされています。

腎臓の機能と高タンパク質摂取に関する最新エビデンス

前述の通り、「赤身肉の過剰な摂取を控え、1日あたりのタンパク質の摂取量が2.0g/kg以内であれば腎臓へのダメージはない」ということが分かっています。

加えて、タンパク質の過剰摂取が腎臓の機能に影響を与えないという最新のエビデンスを紹介します。

Devriesらによる、タンパク質の摂取量と腎臓の機能について検証された28件の研究を対象にしたメタアナリシスです。9)

・高タンパク質の摂取量(1日あたり1.81±0.60g/kg)と通常の摂取量(1日あたり0.93±0.51g/kg)群に分類

・腎臓の機能の指標である糸球体濾過量(GFR)への影響を検証

【結果】

高タンパク質摂取と通常量摂取の群間で糸球体濾過量の変化量に有意差を認めなかった。

タンパク質摂取量、年齢は糸球体濾過量の変化量に関与しないことが示唆された。

→高タンパク質の摂取は、腎臓の機能にダメージを与えない

高タンパク質の摂取の安全性に年齢は関係ないということが示されており、若年者だけでなく、加齢による筋肉量の減少(サルコペニア)が生じやすい高齢者においても安全に高タンパク質の摂取を推奨することができると考えられます。

皆さん、安心してタンパク質摂取ができますね。

プロテインはどうなの?

プロテインは乳や植物由来のものがほとんどなので、腎臓への影響は少ないと考えられます。

タンパク質の推奨摂取量はある程度把握することができるので、まずはその数値をベースに摂取していくことがベストでしょう。

プロテインは心配する必要がありません。その他、活動量やトレーニング内容に応じて摂取量を調整していくことが重要です。

腎臓に疾患がある場合

「慢性腎臓病(CKD)患者において、過剰なタンパク質摂取は糸球体過剰濾過を促進し腎機能に影響を与え、腎機能低下時にはタンパク質の代謝産物が尿毒症物質として蓄積する」1)といった報告がされているように、腎臓が軽度でも機能低下している場合は、タンパク質の過剰摂取により腎臓がダメージを受けやすくなります。

そのため、健康診断等で腎臓の機能低下が指摘された場合はかかりつけ医に相談することが確実です。

腎臓病は高血圧や糖尿病によって併発したり悪化することがありますので、注意が必要です。

まとめ

・赤身肉の過剰な摂取は腎臓にダメージを与える可能性がある

・白身肉や、ナッツ、大豆、乳製品等の摂取量による腎臓への影響はない

→むしろ腎臓病の発症リスクを軽減させる

【最適な摂取量と影響】

・1日あたりのタンパク質の摂取量が2.0g/kg以内であれば腎臓へのダメージがない(最大で2.2g/kg)

・高タンパク質の摂取は、腎臓の機能にダメージを与えない

・高タンパク質摂取の安全性は年齢による影響がない

コメント