筋トレは疲労困憊まで追い込むことで、最大の筋肥大効果が得られるのでしょうか。

トレーニーの誰しもが抱くこの問いに対して、現代の知見では以下のように考えられえています。

「効果はトレーニング経験によって異なる」

まず前提知識として、筋肥大の効果を決定づける要素をおさらいしましょう。筋肥大の効果は、トレーニングの強度と頻度、セット数をかけ合わせた総負荷量によって決まります。

式で表すと以下の通りです。

この総負荷量の式から、低強度の負荷量でも頻度とセット数を多くして総負荷量を増やせば、高強度のトレーニングと同等の筋肥大効果が得られることを意味しています。

そのため、これまで筋肥大の効果を最大化させるには、疲労困憊まで追い込み、総負荷量を増やすことが推奨されてきました。

たしかにトレーニングは限界まで追い込め、と言われたことがあります。

しかしながら、近年の研究では新たなエビデンスを示されています。それは「疲労困憊まで追い込むべきか否かは、トレーニング経験によって異なる」というものです。

今回は、筋肥大の効果を最大化するにはトレーニングを疲労困憊まで追い込むべきか?という問いに対する、近年の研究を紹介します。

・トレーニングを疲労困憊まで行うことによる筋肥大効果への影響

・トレーニング経験者が筋肥大効果を最大限に引き出すために意識すべきこと

・トレーニング初心者が筋肥大効果を最大限に引き出すために意識すべきこと

筋トレは疲労困憊まで追い込むべきか?筋肥大効果を最大限に引き出すエビデンスを紹介

疲労困憊まで追い込むことで筋肥大効果は高まるのか?

この章の結論からいうと、「疲労困憊まで追い込んでも、追い込まなくても筋肥大効果は同じ」です。

え!?追い込んだ方が効果があると思っていました。

ある解析の結果、筋肥大効果は同等であることが分かったのです。ですが、トレーニングをする人の経験有無によってその効果が異なるようです。早速、研究内容をみていきましょう。

Grgicらによるメタアナリシス1)を紹介します。

Grgicらは筋トレを疲労困憊まで追い込む、追い込まないことによる筋肥大の効果について検証した15の研究をもとに解析を行いました。

対象とした研究の条件は以下になります。

・分類:被験者を2つのグループに分類(トレーニングを疲労困憊まで行うグループと行わないグループ)

・トレーニング期間:6週間~14週間(平均10週間)

・トレーニング頻度:週2〜3日

・筋肥大評価:筋肥大の測定は主に大腿四頭筋の筋断面積または筋厚で評価

このような条件で解析した結果、トレーニングを疲労困憊まで行っても、行わなくても筋肥大の効果に差がないことが示されました。また、サブグループ解析では、その効果は”トレーニングの経験”によって異なることが示されました。具体的にはトレーニング未経験者は疲労困憊まで追い込んでも、追い込まなくても筋肥大効果は変わらず、トレーニング経験者は疲労困憊まで追い込むことで筋肥大効果が高めることが分かったのです。

この研究により、筋肥大効果はトレーニングを疲労困憊まで行っても、行わなくても同等の効果が得られる可能性が示唆されました。また、トレーニング経験者は疲労困憊まで追い込む方が効果的であり、トレーニング未経験者、初心者は追い込まなくても同等の効果が得られる可能性があることも示唆されました。

まとめると以下の通りです。

・トレーニング未経験者は疲労困憊まで追い込んでも、追い込まなくても筋肥大の効果は同等であること

・トレーニング経験者は疲労困憊まで行うことで筋肥大効果が高まること

続いて、このような結果となった理由(メカニズム)をみていきます。

筋肥大に影響するポイントは”筋繊維の収縮数”

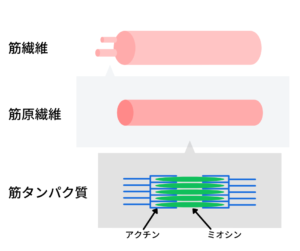

筋肉は筋線維が束になったもので、筋線維は筋原線維が束になったものです。筋原線維は細いアクチンフィラメントと太いミオシンフィラメントという筋タンパク質からできており、これらが規則正しく並んでいます。

筋肥大効果は筋肉のもととなる筋タンパク質が合成されることによって生じます。その合成のトリガーとなるのが筋線維の収縮です。筋線維の収縮が刺激となることで、筋タンパク質の合成を促進します。

よって、筋肥大効果を最大化するためには、筋肉にある全ての筋繊維を収縮させることが最適な条件になることがわかります。

なるほど。筋肥大効果を最大限に引き出すためには、全ての筋繊維を収縮させるとよいのですね。でもどうすればすべての筋繊維を収縮できるのですか?

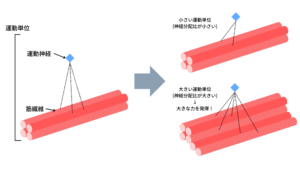

一つの運動神経は、いくつかの筋線維とつながり、その収縮をコントロールしています。この運動神経と筋線維のつながり(単位)を運動単位といいます。

運動単位には、運動神経が支配する筋繊維の比率が小さい「小さな運動単位」と支配する筋繊維の比率が大きい「大きな運動単位」があります。

トレーニングの負荷量や速度が低い場合は、小さな運動単位が収縮に動員され、負荷量や速度が高い場合は大きな運動単位が動員されます。このように大小の運動単位を使い分けることによって、無駄な収縮による筋疲労を避ける仕組みになっています。

筋肥大の効果を最大化させるためには、すべての筋繊維を収縮する必要があります。

つまり、大小の運動単位をすべて動員させる必要があるということです。そこでポイントになるのがトレーニングを”疲労困憊まで行う”ことなのです。

トレーニングの総負荷量が増加するにつれて、最初に動員された小さな運動単位が疲労し、代わりに大きな運動単位が動員されるようになります。そして、疲労困憊まで行うことによって小さい運動単位~大きい運動単位まですべてを動員することができるのです。これは、すべての筋繊維を収縮させることを意味し、筋肥大効果を最大限に高めることに繋がります。

運動単位は小さいものから順に動員されるのですね。筋肉も省エネなのですね。

すべての運動単位を動員させることで筋肥大効果を最大限に高められるから、”筋トレは疲労困憊まで追い込むことで、最大の筋肥大効果を得ることができる”と言われているようです。

しかし、Finnらはこの説に疑問の声を上げています。

Finnらの研究では、トレーニングを疲労困憊まで行わなくても、その手前の段階ですべての運動単位を動員され、その後は動員数が一定になる可能性を示唆しています。2)

つまり、トレーニングを疲労困憊の直前まで行えば、すべての運動単位を動員でき、疲労困憊まで行った時と同様の筋肥大効果を得ることができる可能性があるということです。

トレーニングを疲労困憊まで行っても、行わなくても筋肥大効果が同等である理由として、このような研究報告が取り上げられています。

トレーニングを疲労困憊まで行っても、行わなくてもあまり差がないことが分かりました。では、なぜトレーニングの経験者だと疲労困憊まで追い込むことで筋肥大効果が高まるのでしょうか。

次の章で解説しましょう。

トレーニング経験が筋肥大に及ぼす影響

トレーニング経験の有無が筋肥大に及ぼす影響をみていきます。

トレーニング経験者は疲労困憊まで行う方がよい?

筋肥大効果を高めるためには、筋タンパク質の合成を高めることが重要になります。

しかし、トレーニング経験者は未経験者や初心者よりもトレーニングによる筋タンパク質の合成反応が低下することが報告されています。

これは衝撃の事実ですね。。。

Damasらの研究によると、トレーニング経験者は未経験者と同じ強度のトレーニングを行っても、筋タンパク質の合成率のピークが速く、持続しないことが分かりました。また、トレーニング経験者の合成反応全体は未経験者よりも1/3程度まで低下することが示唆されています。4)

Ahtiainenらの研究によると、同様のトレーニング内容でも、トレーニング経験者は未経験者よりも筋肥大効果が低くなることが報告されています。5)

つまり、トレーニング経験者は筋タンパク質の合成反応が生じにくく、時間も短いため、筋肥大の効果が得られにくいということです。

なので、疲労困憊まで追い込むことにより、すべての運動単位(筋線維)を収縮させ、筋タンパク質の合成を高めることが筋肥大効果に有効であると考えられます。

対して、トレーニング未経験者や初心者は疲労困憊まで追い込まないほうがよい理由がいくつか考えられています。

トレーニング未経験者、初心者は疲労困憊まで行わない方がよい?

筋肥大の効果はトレーニングの総負荷量で決まります。

「筋力増強・筋肥大の効果=トレーニングの総負荷量=強度×頻度×回数(セット数)」

これは、よりトレーニングの強度を高め、頻度を増やし、回数を増やすことで筋肥大効果を最大限に得られることを意味しています。

しかしながら、筋トレ未経験者、初心者の場合、疲労困憊まで追い込んでしまうと筋肉痛や筋疲労が生じやすく、後続のトレーニングパフォーマンスが低下してしまいます。つまり、総負荷量を増やすことが難しいということです。

パフォーマンスが下がってしまっては元も子もないですね。

また、Schoenfeldrらの報告によると、筋トレ未経験者はトレーニングで疲労困憊まで追い込むと心理的なストレスが生じやすいことを示唆しています。6)

さらに、Daviesらの報告では疲労困憊まで行うトレーニングを長期間持続した場合、オーバートレーニングによる怪我のリスクを高めることを示唆しています。7)

心理的なストレスの発生や怪我のリスクを高めることから、筋トレ未経験者や初心者はトレーニングを疲労困憊まで追い込まない方が望ましいといえるでしょう。

筋トレ未経験者や初心者は、一回一回のトレーニングの質を高め(トレーニングパフォーマンスを高め)、心理的なストレスや怪我のリスクを最小限に抑えながら、トレーニングを実施することで筋肥大効果を効果的に高めることができると推察されています。

まとめ

最後にまとめです。

・トレーニング経験者は、疲労困憊まで追い込む方が筋肥大効果をより高められる可能性がある。

・トレーニング未経験者や初心者は、疲労困憊まで追い込んでも、追い込まなくても同等の筋肥大効果が得られる可能性がある。また、身体・心理的ストレス、怪我のリスクなどの側面から疲労困憊まで追い込まない方が望ましい。

少しでも皆さんのトレーニングの参考になれば幸いです。

参考文献

1)Grgic J, Schoenfeld BJ, Orazem J, Sabol F. Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure on muscular strength and hypertrophy: A systematic review and meta-analysis. J Sport Health Sci. 2022 Mar;11(2):202-211. doi: 10.1016/j.jshs.2021.01.007. Epub 2021 Jan 23. PMID: 33497853; PMCID: PMC9068575.

2)Finn HT, Brennan SL, Gonano BM, Knox MF, Ryan RC, Siegler JC, Marshall PW. Muscle activation does not increase after a fatigue plateau is reached during 8 sets of resistance exercise in trained individuals. J Strength Cond Res. 2014 May;28(5):1226-34. doi: 10.1097/JSC.0000000000000226. PMID: 24751657.

3)Sundstrup E, et al. Muscle activation strategies during strength training with heavy loading vs. repetitions to failure. J Strength Cond Res. 2012 Jul;26(7):1897-903.

4)Damas F, Phillips S, Vechin FC, Ugrinowitsch C. A review of resistance training-induced changes in skeletal muscle protein synthesis and their contribution to hypertrophy. Sports Med. 2015 Jun;45(6):801-7. doi: 10.1007/s40279-015-0320-0. PMID: 25739559.

5)Ahtiainen JP, Pakarinen A, Alen M, Kraemer WJ, Häkkinen K. Muscle hypertrophy, hormonal adaptations and strength development during strength training in strength-trained and untrained men. Eur J Appl Physiol. 2003 Aug;89(6):555-63. doi: 10.1007/s00421-003-0833-3. Epub 2003 May 7. PMID: 12734759.

6)Grgic J, Schoenfeld BJ, Orazem J, Sabol F. Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure on muscular strength and hypertrophy: A systematic review and meta-analysis. J Sport Health Sci. 2022 Mar;11(2):202-211. doi: 10.1016/j.jshs.2021.01.007. Epub 2021 Jan 23. PMID: 33497853; PMCID: PMC9068575.

7)Davies T, Orr R, Halaki M, Hackett D. Effect of Training Leading to Repetition Failure on Muscular Strength: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med. 2016 Apr;46(4):487-502. doi: 10.1007/s40279-015-0451-3. Erratum in: Sports Med. 2016 Apr;46(4):605-10. PMID: 26666744.

コメント