皆さん、十分に眠れていますか?

疲労は取れていますか?

日々働くサラリーマン、勉学に励む学生さん、多忙な毎日をこなす皆さんにとって、睡眠とは非常に重要な課題ですよね。不規則な生活や睡眠不足は心身ともにすり減らします。

そんな皆さんにお伝えしたいことがあります。

睡眠の質を高めたいなら筋トレをしてください。

え?筋トレ?と思う方もいるかもしれませんが、データがそう示しているのです。

”筋トレは、睡眠の質を大きく改善させる”と。

今回は筋トレと睡眠の関係性をもとに、筋トレが睡眠の質を高めるエビデンスについて解説します。

・睡眠の質とは?

・筋トレが睡眠の質を高めるエビデンス

睡眠の質を高めたいなら筋トレをしよう。

【誰でもわかる筋トレと睡眠の関係性】

睡眠の質とは?

まずは睡眠の基礎から理解しましょう。

眠りの種類を理解する【レム睡眠とノンレム睡眠】

レム睡眠

眠りが浅い時、私たちは夢を見ます。

夢を見るのは脳が活発に働いており、記憶の整理や定着が行われているためです。

脳は活動しているのですが、身体の筋肉はゆるんで運動機能は停止しているため、外見的には寝ているように見えます。

また、レム睡眠中は目がぴくぴく活発に動く、Rapid Eye Movement(急速眼球運動)があることからREM(レム)睡眠と呼ばれています。

ノンレム睡眠

深い眠りになると脳の活動も収まり、ぐっすり寝ている状態になります。

脳と身体がともに休めている状態です。この時、大脳は休息していると考えられ、脳や身体の疲労回復のために重要だと考えられています。

REMのないことから、ノンレム(non-REM)睡眠と呼ばれます。

睡眠の周期

通常の睡眠では、就寝後すぐに深い眠り(ノンレム睡眠)に入り、徐々に睡眠が浅い眠り(レム睡眠)に移行していきます。

このノンレム睡眠とレム睡眠の移り変わりは約90分間の周期で、一晩に3〜5周期繰り返されます。

睡眠構造

また、睡眠には睡眠構造というものがあります。

ノンレム睡眠は、眠りの深さにより4つの段階に分けられます。ステージ1とステージ2は浅いノンレム睡眠、ステージ3とステージ4は深いノンレム睡眠とされています。

いわゆる、睡眠の質の良し悪しは、この睡眠構造の度合いで判断することができます。

特に深いノンレム睡眠(ステージ3と4)が多くなることは深く眠れていることを意味しており、睡眠の質が高いことを示します。

睡眠の質に関する研究

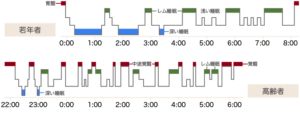

加齢に伴い、睡眠の質は低下する?

高齢になると寝付きが悪くなり、睡眠時間が多いにも関わらず熟睡感が得られにくいという話をよく耳にするのではないでしょうか。これは入眠潜時(眠りに入るまでの時間)の延長と深いノンレム睡眠(徐波睡眠)の減少に要因があるのです。

Ohayonらは睡眠に関する65の研究を対象としたメタアナリシスにより、加齢に伴う睡眠パターンの変化を睡眠構造の各割合を分析しました。1)

一般的に加齢によって睡眠の質が低下しますが、これは入眠潜時(眠りに入るまでの時間)の延長、浅いノンレム睡眠(ステージ1〜2)の増加、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)の減少が原因と考えられています。1)

高齢者は途中覚醒が多く、眠りが浅くなるため、睡眠のために寝床に入っている時間が若年者よりも長くても、睡眠の質は低くなってしまうのです。

3)より引用

睡眠時間が長くなっても深いノンレム睡眠の時間が少ないと睡眠の質が低下してしまうのですね。

男性より女性の方が睡眠の質が良い?

睡眠構造には男女でも違いがあります。

Walslebenらの研究では次のようなことがわかっています。

女性は男性に比べて、全体の睡眠時間は少ない傾向にあるが、浅いノンレム睡眠(ステージ1、2)が少なく、深いノンレム睡眠(徐波睡眠、ステージ3、4)が多い。

背景には性ホルモンやその分泌パターンなどがあります。こちらについては別記記事で解説しましょう。

下図が男女の睡眠構造のイメージです。

女性は深いノンレム睡眠(徐波睡眠、ステージ3、4)の割合が高くなるため、長時間深く眠ることができるのです。(=睡眠の質が高くなる)

例も併せて、睡眠の基礎が把握できたのではないでしょうか。

では、次項では筋トレが睡眠の質を高めるエビデンスをみていきましょう。

筋トレが睡眠の質を高めるエビデンス

Kovacevicらによるシステマティックレビューを紹介します。5)

本レビューはレジスタンストレーニングと睡眠に関する13の研究報告をまとめたものです。

そのレビューで導かれた結論は「レジスタンストレーニングは睡眠の量は増やさないが、睡眠の質を高める」というものでした。

習慣的にレジスタンストレーニングを行っている場合、浅いノンレム睡眠(ステージ1、2)を減少させ、深いノンレム睡眠(徐波睡眠、ステージ3、4)を増加させることがわかりました。一方で睡眠時間は増えませんでした。5)

浅いノンレム睡眠(ステージ1、2)の減少、深いノンレム睡眠(ステージ3、4)の増加は”深い睡眠”が取れていることを示します。つまり、筋トレ(レジスタンストレーニング)は睡眠の質を向上させることが示唆されるのです。

どのように筋トレをすれば睡眠の質を高められるのか?

では、どのようなレジスタンストレーニングをしても睡眠に与える影響は同じなのでしょうか。

Kovacevicらはレジスタンストレーニングの総負荷量、頻度が睡眠に与える影響を調べた結果、睡眠の質はトレーニングの”量”に依存することがわかりました。

睡眠の質は、少ない総負荷量よりも高い総負荷量で改善し、少ない頻度(週1〜2回)よりも多い頻度(週3回)で改善することが示されたのです。

ちなみに、総負荷量は以下のように表されます。

総負荷量を高めることが睡眠の質改善に繋がるのですね!

筋トレが睡眠の質を高めるメカニズム

では、どのようなメカニズムで睡眠の質が高まるのでしょうか。

睡眠時における、筋トレの効果を以下にまとめました。

文献を紹介しながら各要素をみていきましょう。

体温上昇

Shiodaらは、レジスタンストレーニングを行うことにより、睡眠中の体温が上昇することを報告しています。そして、この体温上昇が深いレム睡眠(徐波睡眠、ステージ3、4)を誘発すると考えられています。6)

心拍数低下

Sandercockらが実施したメタアナリシス7)で、心拍数変動に対する運動への影響が考察されました。そのメタアナリシスでは、トレーニングによる心拍数の増加が迷走神経を活性化させ、睡眠時の心拍数が低下することによって睡眠の質が改善されると推察されています。

トレーニング(運動)によって身体には心拍数増加、血圧上昇が起こります。この身体状態に対して心臓の活動を抑制する迷走神経が働くことで、心拍数を低下させます。つまり、副交感神経が優位な状態(リラックスしている状態)なので睡眠の質も向上するということです。運動後に眠たくなる経験がある方も多いのではないでしょうか。

神経栄養因子増加

レジスタンストレーニングは不安を解消することがわかっています。9)

Gordonらによるメタアナリシスでは筋トレと不安やストレスとの関係を調査した16の研究報告を解析しました。10)

結果、筋トレは、健常者の不安を大幅に改善させるとともに、不安障害などの患者の不安も改善することが示されました。

余談ですが、これらの改善効果は、性別や年齢の影響も受けません。つまり、筋トレを生涯にわたって継続すれば、心の不安を和らげて暮らしていくことができますね。

このような気分の改善は脳由来の神経栄養因子(BDNF)を増加させ、これが睡眠の質の改善に寄与することが考えられています。9)

その他(グルコース代謝増加、成長ホルモン増加)

トレーニングによるグルコース代謝、成長ホルモンの増加などが睡眠の質を改善させると考えられますが、Kovacevicらはさらなる検証が必要であると述べています。

睡眠障害によりグルコース代謝が悪化すること11)や、睡眠の質が悪いと夜間の血糖値変動が大きくなる12)ことから、トレーニングによるグルコース代謝の増加は睡眠の質向上に貢献することが考えられます。

私たちの動作は全て筋肉の収縮で起こっています。そのエネルギー源が”ATP(アデノシン三リン酸)”です。動作を継続するためにATPを分解してエネルギーを生成しますが、筋肉に存在するATPが少ないので、血中の糖分を吸収してエネルギー生成を行う必要があります。つまり、身体を動かすと血糖値が下がるということです。「よく眠れなかった日の翌朝は血圧が高い」こととも関連がありそうですね。

また、成長ホルモンは深いノンレム睡眠(ステージ3、4)の段階で多く分泌されること13)から、成長ホルモンの増加が睡眠の質向上に関連することが考えられます。

成長ホルモンの分泌は深い睡眠で行われるのですね。

これらの要素により、筋トレが睡眠の質を高めると考えられています。

まとめ

Kovacevicらの研究をはじめとして、筋トレが睡眠の質を高めるというエビデンスを示しました。

・その要因は以下

・睡眠の質の向上はトレーニングの総負荷量に依存

習慣的に多くの量をトレーニングすることにより、睡眠の質が向上するということですね。「身体を動かした分だけよく眠れる」と、シンプルに考えることができそうです。それでは、よき筋トレライフを!

参考文献

2)総務省統計局 平成28年社会生活基本調査結果 2)生活時間-全国(調査票B)第6-1表 曜日,男女,年齢,行動の種類別総平均時間(調査票Aによる区分,主行動)(10歳以上)

13)北大路書房「睡眠心理学」堀忠雄編

コメント