アイソトニック、アイソメトリックときて、どうやらもう1種類あるらしいぞ..

そいつについて教えて欲しい..

さすが、リサーチが早いですね。そうです、「アイソキネティック」が存在しています。

では今回はアイソキネティックについて説明していきましょう。

・アイソキネティックトレーニングとは

・アイソキネティックトレーニングのメリット・デメリット

アイソキネティックトレーニング

筋収縮様式について

筋肉の収縮様式は大きく3種類存在しています。

分類している基準は”関節運動をしているか否か“です。

①等尺性収縮(アイソメトリック コントラクション)

→関節運動なし、静的な筋収縮

②等張性収縮(アイソトニック コントラクション)

→関節運動あり、動的な筋収縮

③等速性収縮(アイソキネティック コントラクション)

→①と②のメリット、デメリットを踏まえて作られた筋収縮

(日常にない動き)

大枠を理解しておくことがひとまず重要です。

アイソキネティック(等速性筋収縮)って?

「日常にない動き」ってあまりピンとこないですよね。分類でいうと、関節運動を伴うため、動的な収縮です。

等速性筋収縮の定義は、筋張力の大小に関わらず、関節角速度が一定1)とされています。

「等速性」という言葉から運動速度を一定に保った条件下での筋収縮となることはイメージできますよね。ポイントは筋張力の大小が関係ない(可変)という点です。

つまり、

最大限の力を加えても、半分程度の力でも一定速度の運動となる

⇅

筋出力に応じた負荷が筋にかかる

自身の筋出力以上の負荷がかかることがないため、安全かつ効果的なトレーニングであるとされています。4)

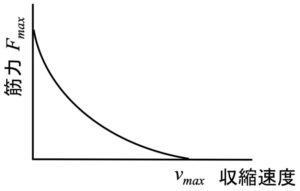

Hillの特性方程式

動的な筋収縮において、力と速度の関係に法則性がみられることはHillの特性方程式で知られています。

発揮力増加→収縮速度減少

収縮速度増加→発揮力減少

という関係です。

素早い動作で最大出力を求められてもできないですよね。

参考程度に、こちらがHillの方程式です。

一定張力を負荷した時の筋収縮速度の実験式(F + a)v = b(Fmax – F)

(F:筋力 , Fmax:最大筋力 , v:収縮速度 , vmax:最大収縮速度 , a:定数 , b:定数)

難しいですが、アイソキネティックトレーニングは運動速度を一定にしながらも発揮筋力を高めることができるということがポイントです。

メリット

アイソキネティックが少し特殊な筋収縮であることが掴めてきたかと思います。

等速性トレーニングは、運動部位の加速を抑える力が抵抗となり、関節の全可動範囲において最大筋力を発揮することができるので等尺性や等張性トレーニング方法よりも効果的で、また自己の発揮する筋力以上の負荷が他動的にかかることがないので安全な方法とされています2)3)

そんなアイソキネティックトレーニングの各メリットについてまとめていきます。

最適な負荷量

アイソキネティックトレーニングは予め、角速度を設定します。設定した角速度内で動作を行うのですが、対象者が予め設定した角速度以上に運動速度をあげようとすると負荷が増大します。

どれだけ運動速度をあげようとしても機器によりその加速が抑えられるため、逆に抑えられる力が抵抗となるのです。

その抵抗力は自分が発揮している筋出力分かかることになるので、最適な負荷量でトレーニングを行うことができるというわけです。

つまり、最大出力で行えば、自己の最大抵抗でのトレーニングが行えます。

<<<人気のプロテインをチェック>>>

最適な速度設定

アイソキネティックトレーニングでは、角速度の設定も自由に行うことができます。

低速度から高速度までさまざまな速さにおける動的な状態での訓練、測定ができる利点を有しているのです。3)

そして、その速度設定にも「特異性」があります。

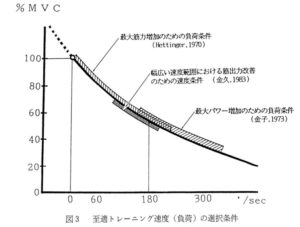

yamamotoらの報告より引用(1990)4)

金久と宮下によれば、30度/秒でのトレーニングは高速度における有意な改善を示したのに対し、60度/秒でのトレーニングは低速度での出力に高い改善率を示し、180度/秒という中間的な速度でのトレーニングでは測定速度全域における出力を有意に改善した。

※MVC:Maximum Voluntary Contraction(最大随意収縮力)

以上より

▶︎トレーニングを行ったその速度内での有意な筋力増強が期待できる

▶︎中間の速度で実施することで全域に効果がある

ということがわかります。

いずれの効果を狙うにせよ、任意の動作速度を選択できるのはメリットですね。

短縮(屈曲)、伸長(伸展)の2動作トレーニング

アイソキネティックトレーニングは短縮(屈曲)、伸長(伸展)の双方向で行うことができます。

動作(関節運動)の往復中に

①両方組み合わせてのトレーニング

②どちらか片方のみのトレーニング

を選択することができます。

トレーニング選択の幅が広がりますよね。

全可動域のトレーニング

可動域に関しても自由に設定することができます。

アイソトニックでのトレーニングでは、筋疲労で目的とした可動域で行えなくなることがありますよね。

(例:回数を重ねるとスクワットが浅くなる)

アイソキネティックトレーニングでは筋疲労が生じた状態でも可動域をほとんど保ったまま動作を反復することが可能です。

また、関節運動中で各筋肉にかかる負荷量が異なりますが、動作内で筋力に適した抵抗(トルク)が得られるので、ムラが少なく、全可動域で効率の高いトレーニングを行うことができます。

低リスク

何よりのメリットなのがリスクが非常に低いという点です。

その理由は前項の「負荷量」でも説明していますが、自身の発揮筋力に応じた抵抗のみがかかるため、過負荷になりにくいのです。(関節や筋肉への負担が少ないです。)

そして筋出力の途中で、危険を感じた場合、筋出力を緩めることで抵抗もなくなります。

新たな怪我を予防するだけでなく、疼痛や不安のある部分に無理な負担(ストレス)がかからないので故障中のトレーニングとしても使うことができます。

魅力的なメリットばかり、でもなんで普及していないんだ?アイソキネティックって何か条件でもあるの?

いいところに気がつきましたね。実はアイソキネティックは特殊な環境(設備)が必要なんです。それがこれから説明するデメリットにあたるわけですね。

デメリット

効果的な面をみてきたアイソキネティックトレーニングですが、実は最大のデメリットが存在しているのです。

特殊な設備(機器)が必要

アイソキネティックトレーニングは特殊な機器(アイソキネティックマシン)を使用しないと行うことができません。

そしてお値段も高価。

大きなスポーツ施設や病院、研究施設には備え付けられていることがありますが、普段使用するようなジムやトレーニングセンター等には設置されていないことが多いです。

代表的なものはこんなイメージです。(※酒井医療株式会社HP BDX-4製品情報 より)

また、アイソキネティックマシンでの動作時(計測時)には、関節角度などの情報設定をする必要があり、測定結果を得るのに時間がかかることがあるというデメリットがあります。

いずれにせよ、お手軽に実施できない、ということです。(活用の場は後述します。)

直接的な動作への効能が少ない

トレーニングには「特異性」が存在しています。

従来の筋トレでは、この「特異性」によって、目的とするパフォーマンスや動作の向上を狙うことができます。

しかしながら、日常生活において等速性の運動を行うことは(ほぼ)ありません。何かしらの要素の変化が必ず含まれるからです。

つまり、アイソキネティックトレーニングでは、その速度や様式での特異的な効果は期待できますが、 動作に関連した特異的な筋力増強やパフォーマンス向上には繋がりにくいことを意味しています。

<<<人気のプロテインをチェック>>>

アイソキネティックトレーニングの主な活躍場所

医療領域

リハビリテーションの現場では多く用いられています。

運動器疾患、中枢性疾患などによる筋機能の低下に対して、その評価を行い、効率的なリハビリテーションメニュー作成の立案などに用いられます。

アイソキネティックマシンからは本当に多くの情報を得ることができます。(※酒井医療株式会社HP BDX-4製品情報 より)

・関節角度(位置情報)が計測できる

・最大筋力が計測できる

・最大筋力の発揮角度が計測できる

・各関節角度でのトルクが計測できる

・仕事量が計測できる

・トルクの発揮傾向が解析できる

・瞬発力・パワーが計測できる

・筋持久力・疲労度が計測できる

・術前術後の比較ができる

・患側と健側の比較ができる

・速度別の筋出力評価ができる

・損傷程度(低下率)が推測できる

・回復度が評価できる

・トレーニングの効果が評価できる

・痛みと筋力変化の関係が推測できる

・痙性による筋力への影響が推測できる

・最大努力か否かの評価ができる

・位置覚評価(角度再現性評価)ができる など

膝関節周辺の筋力評価に用いられることが多いですが、それ以外の部位を含めて若年者から高齢者まで幅広く評価に用いられています。

また、アイソキネティックの特性を絡めて、様々な視点から臨床研究などに繋げられています。

スポーツ・保健領域

医療領域での用途と重なる部分がありますが、様々なスポーツ選手から高齢者の筋力維持、向上のためのトレーニング立案などに、アイソキネティックマシンの評価が用いられています。

スポーツ選手のメディカルチェック、ジャンパー膝の予防・治療、前十字靭帯損傷へのリハビリなど多くの場面で活用されています。3)

特にジャンパー膝はわかりやすい例かと思います。特に低速度での膝伸展時に疼痛が発生し、高速になると疼痛が軽減されることが多く、各速度毎の筋出力は想定できる3)ため、疼痛を訴えない速度範囲を確認し、その速度内で機能訓練を行うことが可能です。

スポーツ選手の筋機能とパフォーマンスとの関連なども含めて研究されています。

これらの研究からスポーツ用品の研究・開発にも繋がっていきますね。

まとめ

→関節運動を伴う、動的な筋収縮&筋張力が可変で速度は一定

メリット

・最適な負荷量→自分の筋出力に応じた抵抗

・最適な速度設定→低速〜高速、自由に設定可能

・短縮(屈曲)、伸長(伸展)の2動作トレーニング

・全可動域のトレーニング

・低リスク→過負荷になりにくい

デメリット

・アイソキネティックマシンが必要

・直接的な動作への効能が少ない

運動部位に加速度が生じることを機械的になくし、可動範囲全域で一定速度の全力運動を行うことが可能です。

各関節角度において、筋出力に応じた最大限の負荷が筋にかかるため、安全かつ効果的なトレーニングとなるわけですね。

今は気軽に使用できる環境が少ないですが、アイソキネティックトレーニングの価値は非常に大きいです。

今後も研究やスポーツ、医療分野での活用が期待されます。

いざ、ジムに新設備がきた!気軽にアイソキネティックトレーニングができる環境が整った!なんて日が来るのはまだまだかもしれませんし、実はもうすぐかもしれません。

今のうちに蓄えておくべき一つの知識かもしれませんね。

アイソキネティックトレーニングよくわかった。気軽にアイソキネティックトレーニングができる設備やマシンが早くできることを願ってる。いや、むしろ作ろうか??

参考文献

1)等速性筋収縮における相反性神経結合の成熟の研究,三和 真人,東京保健科学学会会誌,1998年 1巻 1号 p.79-86

3)膝関節の筋力-アイソキネティックマシンの利用 : 仁賀 定雄 : 計測と制御 : 1992 年 31 巻 3 号 p. 383-390

4)Relationship between intensity and angular velosity of isokinetic machine : Application to athletic rehabilitation : Toshiharu Yamamoto,Akio Kigawa,Nobuyuki Sasaki,Masahiro Ueno:1990

コメント

そんな大袈裟なマシンがなくてもアイソキネティックトレーニングは懐かしのアポロエクササイザーで採用されてました。

この器具はアイソメトリックもできる優れものです。

今ならEXER-GENIEという名前で販売されてます。

https://www.exergenie.com/

枕元に置いておけるサイズです。