今や、加工食品は私たちの生活に欠かせないものになっています。

食品の加工技術の発展は、人々のエネルギー摂取量を高め、栄養状態を改善しました。そして、人口の増加や寿命の延伸にまで貢献してきたとされています。

「加工」とは、加熱や形状変化を施すことです。加工することで人々は食品を食べやすくなります。

例えば、Mirre Viskaalらによる研究1)では食物を加工することで、摂取時間が短縮されたことを報告しています。

生のニンジンの摂食速度は 13.0 (SD 5.1) g/min でしたが、ゆでたニンジンの摂食速度は 128 (SD 73) g/min でした。茹でたジャガイモは 20 (SD 5.4) g/min、マッシュポテトは 50 (SD 36) g/min でした。同様に、生のリンゴの摂食速度は 53 (SD 43) g/分でしたが、裏ごししたリンゴの摂食速度は 141 (SD 77) g/分、リンゴ ジュースの摂食速度は 619 (SD 69) g/分でした。

つまり、生のニンジン(130g)を食べさせると、食べ終わるのに約10分の時間を要すが、ニンジンを茹でてから食べさせたところ、食べ終わる時間は約1分に短縮した。また、茹でたジャガイモに比べてマッシュポテトでは約1/2の時間となり、生のリンゴに比べてリンゴジュースでは約1/11にまで時間が短縮されたということです。

ここから分かることは、食物に加熱や形状変化などの加工を施した場合、同じ量でも短時間で食べることができるということです。

そして、このようなデータは、加工によって食品の摂食率が高まることを示唆しています。

加工食品は美味しく、食べやすく、満足感もあり、私たちの生活を豊かにしてきました。しかし、現代の加工食品には健康を損なう可能性が問題視されています。

それは、フライドポテトやハンバーガーといったファストフードなどに代表される「超加工食品」です。

「超加工食品」の摂取は心臓病や糖尿病などの病気の発症因子であることが示唆されており、健康を損なう可能性が考えられています。さらに近年の研究では、「超加工食品」が肥満の要因となることもわかってきました。

この記事では、「超加工食品」の問題点、特に肥満中心に科学的根拠に基づいて解説します。

肥満の原因?中毒性?ファストフードを中心とした加工食品の問題点とは

超加工食品とは?

そもそも「超加工食品」とは何でしょうか?

一般的には「糖分、塩分、脂肪を多く含み、食品添加物を付与して工業的に加工された食品」とされています。食品添加物を含むため、常温で保存でき、日持ちするという点も特徴の一つです。

皆さんがイメージしやすいのはフライドポテトやハンバーガーといったファストフード、チョコレート、アイスクリーム、砂糖が入った清涼飲料などでしょうか。

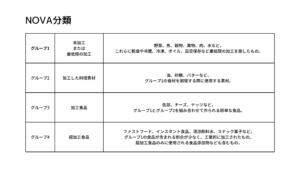

また、こうした超加工食品はMonteiroら2)によって考案された、食品の加工度合いでグループ分けされる「NOVA分類」で最も加工度が高い分類とされています。

「NOVA分類」は以下のように分類されます。

小岩井らによるとハンバーガーやフライドポテト、カップラーメンなどの超加工食品の摂取量は、日本人のエネルギー摂取量の約4割に迫る勢いで増加しています。3)

超加工食品は一般的に、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸に加え、塩分、糖分を多く含むため、エネルギー密度が高くなります。また、食物繊維やタンパク質が少ないことが特徴とされており、肥満の増加に寄与していると考えられています。4)

そして、世界各国で、超加工食品の肥満との関連についての研究が行われています。

アメリカやヨーロッパの19カ国などで行われた大規模な研究では、どの国においても超加工食品の摂取量が多いほど肥満率が高くなるという結果が得られています。5)6)

超加工食品と肥満の関係性。。何となく想像はできましたが、実態が気になります。

次の章では超加工食品の問題点について具体的な内容を紹介します。

超加工食品の問題点

食品の加工技術は、人の寿命を大きく延伸させてきたとされています。この寿命の延伸には教育面や環境面、時代的背景など多くの要因がありますが、その中でも食品の加工技術の発展が大きく寄与したとされています3)。

しかし、その過程で生み出された超加工食品は健康に悪影響を与えることがわかってきました。

超加工食品の摂取は心臓病や糖尿病、がんなどの病気の発症因子であることが示唆されており、肥満のリスクに関しては26%高くすることが示されています。

超加工食品はがんや死亡リスクを高める?

世界でも権威ある医学雑誌の一つ、BMJと呼ばれるイギリス医師会の学会誌に掲載されたフランスの研究チームによる論文を紹介します。4)

まずは、フランスで10万人を対象として約7年間追跡した研究です。(こちらはコホート研究と言われる、疾病の要因と発症の関連を調べるための観察的研究の手法の一つです。)

研究の結果、重量で計算して、超加工食品の摂取量が10%多い人ほど、がんのリスクが12%高いことが示されました。そして、この結果は、脂質、塩分、炭水化物の量など食事に関するその他の因子の影響を統計的に取り除いても変わりませんでした。

なお、がんの種類別に検証すると、超加工食品の摂取量が多い人ほど乳がんのリスクが高いことが分かりましたが(閉経前後で検証すると、閉経後の女性でのみ関連あり)、前立腺がんと大腸がんのリスクは変わりませんでした。

続いて、JAMA Internal Medicineと呼ばれるアメリカ医師会の学会誌に掲載されたフランスチームによる論文5)を紹介します。(こちらも世界で権威のある医学雑誌です)

この研究では、45歳以上の約4万5千人を対象とし、超加工食品の摂取量と死亡リスクを解析しました。

その結果、重量で計算して、超加工食品の摂取量が10%多い人ほど、死亡のリスクが約14%高いということが示されました。

これらの研究は観察研究であり、本当に因果関係があるのかに関しては結論が出ていない点は考慮が必要です。引き続き、今後の研究結果を追っていく必要があります。

がんや死亡リスクが高まる理由

超加工食品の摂取量が多い人ほど、がんの確率や死亡率が高くなるメカニズムについて、実は具体的な内容が明確にされていません。ただし、いくつか仮説が存在しています。

①超加工食品は一般的に高カロリーで、塩分、脂質、糖分が多く含まれる一方で、食物繊維やビタミン類の含有量が少ないこと(栄養素の偏り)

②食品添加物は単独では安全性が確認されていますが、それらが複数合わさることにより、身体に悪影響が発生する(がんを引き起こす)可能性があるということ

③超加工食品の多くは油で揚げるなど高温調理されているため、その際に「アクリルアミド」という発がん性物質が生成されること。超加工食品を週間的に摂取している人は「アクリルアミド」の摂取量が多くなる可能性が考えられています。

このメカニズムについては詳しくわかり次第、更新したいと思います。今はあくまでも仮説という形ですね。

超加工食品は肥満のリスクを26%も高める

Askariらによるメタアナリシス9)では、アメリカやブラジルなど各国で行われた14の研究報告、約19万人の被験者(10〜64歳)を対象に、超加工食品の摂取と肥満の発症についての関連を解析しました。

その結果、超加工食品の摂取量が多いと、肥満のリスクが26%高くなることが示されました。過剰な超加工食品の摂取が肥満の高いリスクと関連していることを示唆され、各国の肥満流行の要因であると考えられるようになりました。

メタアナリシスということは、肥満リスクについてはある程度エビデンスレベルが高いということですね。

その通りです。次の章でそのメカニズムを考察していきましょう。

肥満のリスクが高まる理由

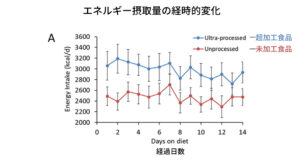

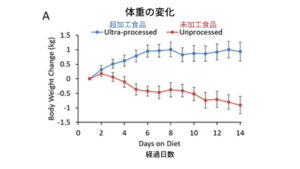

【被験者】体重が安定している20名の被験者(31.2±1.6歳、BMI27±1.5kg/m2)

【内容】無作為に超加工食品を摂取するグループと未加工食品を摂取するグループに分け、2週間摂取させた後にグループを入れ替えて、再度2週間食品を摂取させる

【計測】1週間ごとに、エネルギー摂取量、エネルギー密度(食品1gあたりのエネルギー量)、食事の摂取率(単位時間あたりの摂取量)、ホルモンの分泌量、体重と体組成を計測

【備考】食事は超加工食品も、未加工食品も、食べる量は自由でした。また、両グループとも一定の運動を行うことも課されています。

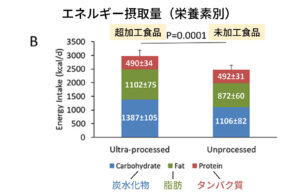

その結果、エネルギー摂取量は、未加工食品に比べて超加工食品を摂取したグループで1日あたり508±106kcal多くなることがわかりました。(※10)より引用、編集)

栄養素では、炭水化物と脂肪の摂取量が増え、タンパク質の摂取量に差はありませんでした。また、超加工食中に消費された食品や飲料のエネルギー密度は、未加工食よりも高くなりました。(※10)より引用、編集)

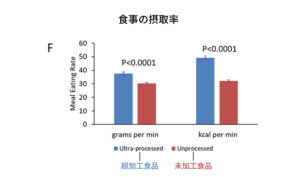

そして、食事の摂取率は、超加工食品が未加工食品よりも高く、超加工食品では食べる速度が早くなることが示されました。(※10)より引用、編集)

ホルモン分泌は、超加工食品では食欲抑制ホルモンであるPYYの分泌量が少なくなり、空腹ホルモンであるグレリンの分泌量が多くなりました。これは、超加工食品は満腹になりにくいことを意味しており、エネルギー摂取量が多くなる要因になります。

さらに、1週間の超加工食品の摂取は体重を0.9kg増加させ、未加工食は0.9kg減少させました。この体重変化はエネルギー摂取量と高い相関関係が認められています。また、体脂肪量も同様に、超加工食品で0.4kg増加し、未加工食品で0.3kg減少しました。(※10)より引用、編集)

これらの結果から、以下の理由により超加工食品摂取で体重が増加したと考えられます。

②食べる速度が速く、単位時間あたりの摂取量が多くなる(摂取率が高い)こと

③タンパク質の摂取量が低いこと

④③により満腹感を感じにくいこと

⑤③、④によりエネルギー摂取量が多くなること

超加工食品は、嗜好性を高めるために糖質や脂質を多くすることでエネルギー密度が高くなります。また、食べやすく加工することで食べる速度が速くなり、摂取率を高めます。これにより、エネルギー摂取量が多くなり、肥満リスクが高まると考えられるのです。

私たちは超加工食品から離れられない

私たち人間は、今でこそ食生活が豊かになってきましたが、はるか昔は厳しい環境での生活が強いられることがありました。

そうした環境下では、希少な栄養素だったのがエネルギー密度の高い糖や脂質です。厳しい環境を生き抜くために、これらの栄養素を多く含む食物をできるだけ多く食べるように進化してきたと言われています。故に、現代を生きる私たちは砂糖や脂質の多い高エネルギーの食品を好みます。

一方で、急速に進化した超加工食品などのエネルギー密度の高い食品に対して、人の脳は対応できていないことが考えられています。

Brunstromらによる研究11)では、ファストフードのような高エネルギー密度の食品を食べたときに、脳はそのエネルギー密度を感知できずに”過小評価”してしまい、食べ過ぎてしまうことが示唆されています。

また、冒頭でも記載した通り、食物に加熱や形状変化などの加工を施した場合、同じ量でも短時間で食べることができるということがわかっています。なぜなら、食物を加工することで形状や味を変化させることで、食べやすくなるからです。

食事の加工により、「食べやすくなる」ことは、ひとくちで口に含む量を多くさせ、咀嚼回数を減らします。つまり、多くの量を噛まずに食べれるので、単位時間あたりの摂取量を多くさせる(摂取率を高くする)ということになります。

高エネルギー密度の食品に対して、正常な制御ができない脳の仕組みと超加工食品の特性が相まって、肥満のリスクを高めてしまうのです。

中毒性はあるのか

超加工食品は脂質を多く含みます。

脂質を多く含む食品を習慣的に摂取すると、脂質の味覚に耐性が生じ、脂質中毒状態(もっと脂質を含む食品を食べたいという状態)になることが示唆されています。

Siddharthらは研究レビューの結果から、脂質の習慣的な摂取は、脂質の嗜好性を高め、それにともなう注意バイアスが肥満を促進させる要因になっていることを示唆しています。12)

以下の記事で、詳細の内容を解説しています。

まとめ

超加工食品は高いエネルギー密度と高い摂取率を合わせ持つ食品です。

加工技術の進化に伴い、美味しく、安価で、保存ができ、食べやすい食品に囲まれ、私たちの生活は豊かになりました。一方で、そうした超加工食品との向き合い方は考え直す必要があります。

今回の記事のまとめです。

●超加工食品はがんや死亡のリスクを高める可能性がある

●超加工食品は肥満のリスクを26%高める

●超加工食品の特性

・食品1gあたりのエネルギー量が高く、加工により食べやすい

・食べる速度が速くなり、単位時間あたりの摂取量が多くなる(摂取率が高い)

・タンパク質の摂取量が低い

・満腹感を感じにくい

・上記特性が影響して、総エネルギー摂取量が多くなる

もし、ダイエットしたい場合、ダイエット方法は世の中にいくつも存在していますが、痩せるために共通していることは「超加工食品を避けること」だと言えます。

まずは、食事内容を大きく変えるより、「超加工食品を避けること」からはじめてみてはいかがでしょうか。

コメント