ITエンジニアなら、誰もが取得を考える国家資格「応用情報技術者試験(通称:AP)」

応用情報技術者は基本情報技術者の上位資格となるもので、より専門性が高く高度なスキルを持つことの証明になります。就活や転職の時にも、客観的なスキル証明として役に立ちます。IT業界に身を置く方なら会社側から資格取得を求められることも多いのではないでしょうか。

しかし、合格率は20%台と狭き門となっており、しっかりと対策を行わければ合格が難しい資格です。また、初心者や文系出身の方には難解な問題が多く、問題を見ただけで「受かる気がしない」と思う方も少なくありません。

受験にあたり重要なこと。

それは試験内容を把握し、戦略を立てることです。

特に知識が浅い若手エンジニア、文系出身の受験者、基本情報技術者合格後間もない方は意識すべきポイントになります。

この記事では現役ITエンジニアが応用情報技術者試験の試験概要から合格するための勉強方法と戦略を解説します。ぜひ参考にしてみてください。

おすすめの参考書も紹介しますよ。

応用情報技術者試験に合格するための勉強方法と戦略

〜オススメの参考書・教材も紹介〜

はじめに

どのような状態で受験をしたのか、簡単に紹介します。

受けた時のスペックとバックグラウンド

・高校:理系(とはいってもITには触れず)

・大学:医療系(理学療法学専攻。ITとは全く関係ありません。)

・年齢:20代前半

・2019年:基本情報技術者取得

社会人デビューでIT業界に飛び込んだのでIT関連の知識ゼロから社会人をスタートしています。

基本情報技術者を取得してはいるものの、学生時代はIT無縁の環境にいたこともあり、実用的な知識は少ない状態でした。(基本情報対策はまた別の記事にしたいと思います。)

また、年次も若く、ようやく普段の業務に慣れ出し、仕事の中で使われるIT関連の言葉が分かるようになってきた頃といった具合です。業務としては上流工程開発が中心でした。

そのため、試験対策としては文系寄りの対策を取りました。(マネジメント系に注力)

そして、試験には一度不合格になっています。(午後試験58点でした..汗)

午後試験だけがあと一歩..!という方は以下の記事で対策をまとめていますので、一読ください。

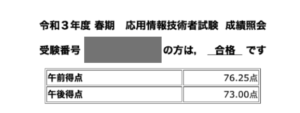

合格時のスコア

午前、午後ともにまずまずの点数で合格できました。

具体的な対策内容や選択問題は後述します。

使用した参考書・Webサイト

私が使用したものは以下の2つになります。

応用情報技術者試験ドットコム(過去問道場)

午前対策はこのサイトのみで行いました。

応用情報技術者試験ドットコムの「応用情報技術者過去問道場」は、全ての過去問題、完全解説が付いた無料のWeb問題集です。

スマホやタブレットからアクセスでき、スキマ時間を利用して手軽に勉強できるためおすすめです。

よっぽどの理由がない限り午前対策は過去問道場で間違いなしです。

通勤時間はひたすら過去問道場で演習をしていました!

応用情報技術者 午後問題の重点対策

午後問題対策の鉄板です。

午後問題の解法、問題文の読み進め方、抑えておくべき知識をまるっとカバーすることができます。

この「緑本」を1冊繰り返しやりこめば、強固な知識の土台ができ、解答力にも磨きがかかります。

自分の学習分野を絞って使用すると、より効果的です。短期間の学習で驚くほどの実力が備わっているはずです。

実際の使用方法は後述しますね。

応用情報技術者試験とは?

応用情報技術者試験を初めて受験する方向けに試験概要を説明します。

すでにご存知の方は読み飛ばしてくださいね。

試験概要

応用情報技術者試験は、経済産業省が認定する国家試験「情報処理技術者試験」の区分のうちの一つです。

基本情報技術者試験の上位に位置する資格であり、高度区分試験のような専門分野に分かれることもなく、広範囲の知識が問われる試験です。なおこの試験に合格することにより、高度区分試験の午前Ⅰ試験が免除になります。

「応用情報技術者」とは、高度IT人材となるために必要な応用的知識·高度IT人材としての方向性を確立した者を対象とした試験です。

応用情報技術者ではある程度の業務経験を積み、IT技術や企業活動に対するに関する深い知識を持つ人を受験対象としています。

そのため、ITエンジニアとしてのレベルアップを図るには、応用情報技術者試験がオススメです。技術から管理、経営まで、幅広い知識と応用力が身に付き、IT基盤構築などの局面で、高いパフォーマンスを発揮することができます。

転職の場面や、社内での客観的なスキル証明としても役に立ちますよ。

試験構成

この試験は、多肢選択式(四肢一答)の午前問題と、記述式の午後問題で構成されています。

午前問題と午後問題の目的は以下のようになっています。

・午前問題:知識を問うことによって評価する

・午後問題:技能を問うことによって評価する

では、具体的にどのような分野、問題が出題されるのでしょうか。

午前試験

午前試験は前述の通り、多肢選択式(四肢一答)となります。問題数は80問、時間は150分です。

そして、出題の範囲は以下の9分野になります。

②コンピュータシステム(コンピュータ構成要素、システム構成要素、ソフトウェア、ハードウェア)

③技術要素(ヒューマンインタフェース、マルチメディア、データベース、ネットワーク、セキュリティ)

④開発技術(システム開発技術、ソフトウェア開発管理技術)

⑤プロジェクトマネジメント

⑥サービスマネジメント(サービスマネジメント、システム監査)

⑦システム戦略(システム戦略、システム企画)

⑧経営戦略(経営戦略マネジメント、技術戦略マネジメント、ビジネスインダストリ)

⑨企業と法務(企業活動、法務)

午後試験

一方で、午後試験は記述式になります。時間は150分です。

そして、出題範囲は13分野あり、11問の問題が出題され、そのうちの1問の必須問題に加えて、他に4問の問題を選択して合計5問に回答します。

出題範囲は以下の13分野です。

②情報戦略に関すること

③戦略立案・コンサルティングの技法に関すること

④システムアーキテクチャに関すること

⑤サービスマネジメントに関すること

⑥プロジェクトマネジメントに関すること

⑦ネットワークに関すること

⑧データベースに関すること

⑨組込みシステムに関すること

⑩情報システム開発に関すること

⑪プログラミングに関すること

⑫情報セキュリティに関すること

⑬システム監査に関すること

広い出題範囲であることが特徴です。また、基本情報と異なる点は、単に知識を知っていればよいということではなく、正しい理解と応用力が問われることになります。実務に近しい内容が沢山出題されますよ。

基本情報:名称や用語の意味など、基礎的な知識が問われることが多い。

応用情報:基本情報の内容に加え、その利用用途やメリット、デメリットなどの評価、記述に関する解釈が求められる。

試験の特徴

前述部分と重複しているところもありますが、試験全体としての特徴をまとめます。

試験範囲が広い!

前述している試験範囲からもわかる通り、応用情報は試験範囲が非常に広いです。

そのため、分野の得手不得手や将来的に学習したい分野などを適切に取捨選択して効率的に学習することが必要になります。

私は午後問題の情報セキュリティを除くテクニカル系は避け、マネジメント系、ストラテジ系の学習に絞りましたよ。午前問題は特に分野を絞らず直近10年分程度を反復して繰り返しました。

午前・午後ともに150分間

午前、午後ともに150分間の試験となりますので、集中力を持続させることがなかなか難しいです。

また、「時間はたくさんあるから…」と思いがちですが、結構足りないです。

午後にいたっては150分間で5つの大問に回答することになります。

だいたい1問で4~5ページ程度ありますので、5つの大問となると合計20~25ページになります。一度読んだだけでは理解することは難しいので、試験中に2、3回は読み返すことになるでしょう。すると、150分間で70ページ程度の問題文を読むことになります。

ここは事前の学習がカギになります。

タイムマネジメントや、問題の取捨選択、本番を意識した学習をいかに行うかが重要になります。

→問題のテーマ、問題文の構成など

・事前に各大問への時間配分を決めておく

→1大問25分を目安にし、残り時間は見直し

午前問題は過去問題の出題が多い!

午前問題には過去に出題された問題や、その類似問題が多く出題されます。

おおよそ6割程度がこのような問題で構成されるため、午前問題対策としては過去問題演習が最も効果的です。

私は過去問道場で直近10年分以上の過去問を繰り返し解きました。通勤時間はだいたいこの演習時間に充てていましたね。

セキュリティ対策は必須!

11問の問題が出題されますが、そのうちの必須問題は大問1の”情報セキュリティ”となります。

他の大問では、問題の相性が悪かった場合に選択を変更することができますが情報セキュリティに関しては避けられません。

そのため、情報セキュリティの対策は必須となり、比重をあげて学習する必要があります。

応用情報技術者試験に関するあれこれ

試験対策をしていると、よく耳にすることを記載してみました。

必要な学習時間

応用情報といった資格試験の話になると、必ずと言っていいほど「勉強時間」に関する議論が発生します。

しかしながら、応用情報に限らず資格に要する勉強時間には個人差があるのが事実だと思います。

1000 時間だと言う人もいれば、30 時間だと言う人もいます。そして、恐らくどちらも正しいです。

この違いの要因は、事前知識や経験、数字への耐性、読解力など、様々です。したがって、「〜時間で合格」と語られた目安に振り回されないようにすることが非常に大切です。

午後問題の配点

受験者の大半が気にする午後問題の配点について。

実際の配点ですが、午後試験は予備校やIPAの解答をもとに正誤確認したところで、配点が明確にわかりません。(IPAが公表していないからです)

そのため、予備校の配点通りに採点した結果、自己採点結果より10点以上前後したという方も一定数存在しています。

この理由としては試験の合格率をIPA側で20%前後に調整しているからと言われています。傾斜配点によって正答率が高い問題に高得点を付け、正答率が低い問題は得点が低くなるという可能性も十分に考えられるわけですね。(もしくはその逆も)

自己採点や予備校の配点情報は、あくまで気休め程度にとらえるべきです。そして、午後問題は60点取るというより上位20%に食い込むことを目標にするといいですね。

ちなみに私の場合は自己採点より2点ほど低くなりました。記述問題、かつ合格率の調整が必要になるので採点も複雑になっているのでしょう。

合格までの道のり

さて、いよいよ本題です。

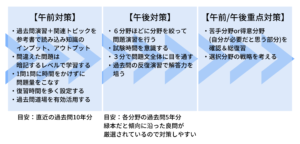

自分が試験対策を行った上で、必要だと感じた最低限の要素を組み込んだ基本ルートを考えてみました。

午前対策、午後対策、重点対策の各ポイントを1ヶ月ずつとしてざっくりとした対策期間のベースは3ヶ月程度としています。

このベースにそれぞれのバックグラウンドに合わせた形で、必要に応じて期間を調整します。

前提知識があるから1か月の対策で十分という方もいれば、1からの学習なので倍の時間を設定し6か月の期間で対策を立てる方もいるかもしれません。試験まで時間が少なく短期間で仕上げるといった方もいるでしょう。

対策にかける時間は人それぞれですが、対策の要点は変わりません。

それでは、対策内容の詳細と要点に移ります。

①事前準備(学習計画)

②午前対策

③午後対策

④重点対策・試験前の心得

事前準備(学習計画)

試験対策を行う上で準備が必要です。最初の段階で大まかな計画を立てておきます。

学習スタイルを明確にする

前述してきた通り、これまでの前提知識や現在の業務状況により、受験者のバックグラウンドは異なります。

そのため、対策にあたり自分の学習スタイルを見極める必要があります。

参考書中心に学習するスタイル

参考書等を読み、ある程度の知識を習得した上で過去問演習を行う学習スタイルです。

初めて応用情報を受験する場合や、午前を通過できない人、ゼロからしっかりと学習したい人向けです。

各分野全般を均等に勉強する必要があるため、十分な対策時間が必要になります。

一度、全体像を把握したうえで、現在学習しようとしている問題内容や選択肢がどの分野のどの部分の知識を問われているか理解することが重要です。

過去問中心に学習するスタイル

AP試験に複数回挑戦している人や午後の点数が数点足らずに不合格だった人、社会人などで業務経験があるが学習時間がない人向けの学習スタイルです

上記のような人は、すでにある一定レベルの知識があり、全体像をある程度把握しているということなので過去問中心の対策で十分に合格水準まで達することが可能です。

過去問道場や「緑本」で徹底的に過去問をやりこみます。

参考書+過去問で学習するスタイル

午前問題が不安定な人や午後問題で高得点を得られない人、業務経験者で特定の技術領域に深い知識がある人向けです。

また、参考書中心に学習するスタイルほど時間をかけられない人にもおすすめの学習スタイルです。

具体的には午後で選択する分野や苦手な分野、重点的に知識を補填したい分野を中心に、部分的に参考書を活用します。

自分の学習ポイントを明確にする

次に、自分の現在の状態からどこにポイントを置いて学習すべきなのかを見極めます。

これはある程度の前提知識がある方(基本情報取得済あるいは実務経験あり)向けかもしれませんが、直近の過去問題を午前問題、午後問題通して解いてみます。

そして自分の得意分野や、解きやすい問題の特徴、理解不足が認められる箇所を明確にします。

最初の段階で、より重視すべきポイントや得点を伸ばせる分野がわかることで、学習計画の方向性を確認します。

知識補填したい部分には参考書活用、演習も重ねたい部分には過去問、と臨機応変にかつ効率よく学習することができます。

特に午後問題では選択する大問を絞って対策するのが効果的です。早い段階で自分の得手不得手が把握できていると、より効果的な対策が可能になります。

教材調達

参考書を準備して知識を行う方は教材の準備も必要になります。

個人的にはWebサイト「応用情報技術者試験ドットコム」、参考書「緑本」のみで対策可能と思いますが、関連知識も併せて習得したい、午前問題も参考書が欲しいという方は事前に調達しておきましょう。

応用情報技術者 午後問題の重点対策

高度午前I・応用情報 午前試験対策書

実際に使用してはいませんが、書店で確認しました。

各分野ごとに問われるポイントがまとめられており、例題を通して知識を定着させることができそうな印象を受けました。

どうしても紙本で対策したい!という方はチェックしてみてください。

応用情報合格教本

こちらも応用情報対策として、有名な参考書です。参考まで。

学習期間

実際に試験までの準備期間を把握し、対策期間を算出します。

先ほどの例だと準備期間は3ヶ月となりますので、秋季試験(10月)の受験を計画する場合、7月には対策をスタートする必要があります。

実際の試験日から逆算して、より具体的にいつ頃にどのような状態になっているか、をイメージしておくことが重要です。

予め計画しておくと、気持ちにも余裕ができますし、学習進捗に応じて対策内容や学習に充てる時間を調整することができます。

しかしながら、自分にどれほどの対策期間が必要になるのか、また学習スタイルはどうすればよいのか、わかりませんよね。

少しばかり、指標になりそうな観点を列挙しておきますので参考にしてみてください。

応用情報は初受験?

初受験の場合は、参考書ベースで知識を整理してから過去問演習を行うのが望ましいです。対策期間は3か月以上確保したいところです。

業務経験は?

業務経験がある場合、業務で知識を得ているはずなので、その分野については深い知識があるでしょう。従って、そのような分野については過去問重視で学習し、その他の分野については参考書を利用して基礎から学習する方法がいいと思います。

逆に業務経験が全くない場合には、参考書を利用して0から対策を行うことをおすすめします。(3か月以上)

初めての過去問題の点数は?

午前問題で60%得点できなかった場合は、基礎知識が不足していると考えられます。特に40%以下の得点率だった場合、参考書等を用いて一度基礎から学習し直すことをおすすめします。

得点率が50%~60%だった場合には断片的な基礎知識がある状態なので、過去問中心の学習でも問題ないと思います。60%以上の得点率の場合も過去問中心の対策で問題ありません。

午後問題の結果でかなり得点率が低かった場合(~40%)、深い知識が少ない状態なので、基礎的な内容から学習することをおすすめします。一方、50%以上の得点率の場合、過去問中心に解法や出題傾向をつかみ対策を行うことが効果的だと考えられます。

学習時間はどれくらい確保できる?

社会人の方だと、まとまった学習時間の確保が難しく、過去問中心に対策をせざるを得ないということもあるでしょう。

たくさん時間を確保できる場合には、参考書も活用しつつ、知識の習得を図りたいですね。

事前準備のまとめ

人によって置かれている状況は様々なので、自分自身の状況を考えて学習方法や期間を設定します。

以下に計画の指針をまとめておきました。

初受験の人、学習時間に余裕がある人、午前を通過できない人、ゼロからきちんと学習したい人

【過去問中心に学習するスタイル】(対策期間:1ヶ月~3ヶ月)

午前、午後ともにまずまずの得点力がある人、学習時間をつくれない人、学習時間をなるべく少なく学習したい人

【参考書+過去問で学習するスタイル】(対策期間:2ヶ月~4か月)

午後の得点力が低い人、ある程度少ない時間で学習したい人、特定分野の業務経験がある人、効率重視で学習したい人

午前問題対策

続いて、午前対策になります。

はじめに午前対策のポイントを記載しておきます。

・間違えた問題は暗記するレベルで学習する

・1問1問に時間をかけずに問題量をこなす

・復習する時間を多く設定する

・過去問道場を有効活用する

以上のポイントを押さえたうえで具体的なステップを記載します。

STEP1~基礎知識の学習~

STEP1は問題を解く前にある程度知識をつけておきたい人向けです。

まずは、参考書の1章分を熟読します。(この時はなんとなくの理解で問題ありません。)

1章分を読み終えたら、その章に対応する午前の過去問を解いて学習内容をチェックします。

例)テクノロジ系(基礎理論)の章を読破→基礎理論の過去問演習

過去問を解いたら採点をします。そして、同時に「正答」以外の選択肢の記述内容も答えられるかどうかをチェックします。

間違えた問題やたまたま正解した問題、理解できない選択肢があった問題には必ずチェックするようにしましょう。そして、そういった範囲については再度参考書を熟読して理解を深めます。暗記するレベルで覚えこみましょう。

この学習の繰り返しで参考書を1冊やり切ります。

参考書を1周できたらSTEP2の過去問演習に進みます。

STEP1は参考書中心に学習する人(初学者)向けですね。時間がない人や事前知識がある人は参考書の斜め読みや、STEP2からの開始でもよいと思います。

STEP2~午前過去問演習~

午前対策の一番重要な部分になります。

IPAのサイトに公開されている過去問や応用情報・高度共通 午前試験対策の問題を反復して解きます。

ここで登場するのが過去問道場です。

過去問道場だと、1問1問スピーディーに、かつ反復して問題を解くことができます。

また、利用する際はアカウント登録も忘れずに。間違えた問題や成績がわかるようになっており、苦手分野の確認や復習に役立ちます。間違えた問題をまとめて解く、といったことも可能です。

おそらく1周目は間違えることが多いと思いますが、最終的に解けるようになることが目標なので苦手分野を洗い出すイメージで問題量をこなすことを意識して解き進めます。

ある程度数をこなすと問題の傾向や問われ方が掴めてくると思います。

問題に慣れてきたら、「正答」以外の選択肢の記述内容も答えられるかどうかも確認しましょう。知識を補填しながら関連する機能や仕組み、類似する機能や仕組みなどを体系的に学習します。

また、間違えた問題、たまたま正解した問題、理解できない選択肢があった問題には必ずチェックするようにしましょう。

どのくらいの過去問を解けばよいか、といわれると正直正解はありません。基本的には自分が解けるようになるまで、試験への不安がなくなるまで繰り返し演習を行います。

STEP3~苦手分野の復習~

一定量の過去問演習を繰り返すことができたら間違えた問題を復習します。

問題集や過去問を解く際に、間違えた問題、たまたま正解した問題、理解できない選択肢があった問題には必ずチェックするようにしているので、ある程度過去問を繰り返していると苦手な章や同じ問題に”チェック”がついていると思います。

これは自分専用の苦手克服対策に有効活用できます。苦手分野や問題の傾向を掴み、対象部分に関して参考書や解説を読み直して理解を深めます。

このようにしっかり復習していけば午前は完全に仕上がると思います。安定して7割以上取れるようになれば対策としては十分です。

あとは演習で得た知識を忘れてしまわないようスキマ時間に応用情報技術者試験ドットコムを回しましょう。(STEP2とSTEP3の反復ですね!)

実際、過去問道場では以下のような形で間違えた問題を集中的に解きなおすことができますよ。たくさんお世話になりました。

筆者はどれくらい対策したのか?

私の場合は通勤時間などのスキマ時間はほとんど過去問道場を解く時間に充てていたこともあり、解いた総問題数は6000を超えていました。おかげで浅かった知識がより強固なものになりました。

それだけ数をこなして正答率70%ちょっと?と思われるかもしれませんが、学習始めたての正答率が非常に低い期間も含まれているからですね。

実際には試験直前はほとんどどの問題をみても正答できるような状態になっていました。(過去問と正答、その他の選択肢についても正誤理由を把握している、という状態です。)

午前問題対策でのポイント

午前対策でのポイントを紹介します。

午前問題対策は午後問題対策でもある

正直、午前問題を重点的に対策するのであれば過去問題と周辺知識の暗記で対応可能だと思いますが、午後に関しては基礎知識に加え、それを応用する力が問われます。

つまり、体系立てた幅広い知識、理解が必要になります。前述のように、数をこなすだけではなく間違えた問題、たまたま正解した問題を中心に、復習する時間を多く確保する理由はこのためです。

「午前対策は午後問題で得点するための基礎知識を習得する勉強」と意識しておいてください。幅広い分野の基礎知識を習得するには午前問題が非常に適しています。

この意識を持つことが、より効果的な勉強に直結します。

似ている用語を区別する

応用情報では、似ているようで意味が少し違う用語、同じようでも意味が異なる用語が頻出します。

たとえば、以下のような例があります。

・SSLとTLS

・暗号化とハッシュ化

・認証と認可 など

繰り返しになりますが用語を覚えていくときは使用場面や用途を意識しながら理解していくことが重要です。

優先的に注力して勉強する分野を知る

得点力を高めるためには配点の大きい分野を優先して対策すべきですよね。加えて、午後試験も見据えるなら、優先して取り組むべき分野は、より明確になるはずです。

例えば「情報セキュリティ」は、午前・午後共通して出題される分野なので、注力して勉強しないといけません。

次に、理論や計算が得意な人はテクノロジ系、それらが苦手な人はマネジメント系から勉強をするのが効率的です。どちらも午後対策を兼ねることができ、効率が良い分野です。

このように効率的な学習を進めることがポイントですが、参考書や過去問道場などで最初から取り組もうとすると、だいたい順番の問題で「基礎理論」から取り組むことになります。

しかし、これは効率がよくないです。

なぜなら、応用情報の午前試験の全80問において、基礎理論の計算問題は10%程度しか出題されないからです。

得点力を効率よく向上させるためにはこのように注力すべき分野の見極めが重要となります。

過去問は最近の問題から実施する

過去問題演習の際には、最近の問題から解いていくようにしましょう。

近年の傾向を早めに掴むためです。実施年代によって傾向が異なります。(ITトレンドが移り変わっていくことから想像できると思います。)

グラフの問題は”形”で覚える

グラフ系の問題に対しては”形”を覚えるのが効果的です。

・バーンダウンチャート

・バスタブ曲線

・OC曲線 など

過去問をある程度こなすとわかりますが、グラフ関連の問題はグラフの形さえ覚えていれば、即点数に繋がる問題が多いです。

知らない用語は英語に着目する

応用情報では試験範囲がかなり範囲が広く、試験で初見の用語も多々出題されます。

そんな時、英語に着目すると知らない問題が解けるケースがあります。

例えば令和3年春期 午前問66を見てみましょう。

ア:委託側が開発するシステムから得られる収益とは無関係に開発に必要な費用を全て負担する

イ:委託側は開発するシステムから得られる収益に関係無く定額で費用を負担する

ウ:開発するシステムから得られる収益を委託側が受託側にあらかじめ決められた配分率で分配する

エ:受託側は継続的に固定額の収益が得られる

”レベニューシェア契約”という用語を知らなくても英語の意味から推測して、正解に近づけることがあります。

この問題では「レベニュー(収益)」、「シェア(分け合う)」がポイントです。

”レベニューシェア契約”は知らなくても、なんとなく意味が推測できますよね。

問題文の中で、レベニュー(収益)をシェア(分け合う)している内容のものは「ウ」しかありません。

このように、知らない用語が出題された場合でも英語の視点から問題を推測すると解答できるものも多く存在しています。

元々の意味を知っているに越したことはありませんが、試験で得点力を上げるためのテクニックとして覚えておくとよいと思います。

計算・理論問題は”解き方”を覚える

計算・理論問題については、解法を理解しておくことがポイントです。

問題を見た瞬間、”解き方”がすぐに思いつくような状態が理想です。問題の解き方を知らないと解答が難しい問題も多いので、できるだけ過去問題で多くの問題に触れておくとよいと思います。

オンライン資格講座を活用する

どうしても自分で学習が進められない場合やどこから手をつけたらいいか分からないといった場合にはオンライン講座の利用を検討してみるのもいいかもしれません。

オンライン講座の場合は過去問道場と同様で、場所や環境に縛られずにスマートフォンやタブレットで手軽にインプットやアウトプットができるため、自由度が高いです。

例えば「スタディング」というオンライン講座があります。

スタディングの学習教材は、出題頻度の高い分野に的を絞った内容です。重要ポイントを厳選して学べるので、学習時間の短縮化につながります。「何から手をつけてよいかわからない」状態は解決でき、迷うことなく学習できます。

また、スタディングの問題集は過去問の分析結果をベースに構成され、出題率が高い過去問を講師が厳選しています。試験の雰囲気を掴みながら効率よく理解度を深めることができます。

間違った問題や苦手な問題のみを抽出できる機能の学習ツールも利用できるため、「弱点の見える化」で打つべき対策や方向性が明確となります。

このようなオンライン講座も多数存在しているので、より学習時間を短縮化したい、効率よく学習したいという方は検討してみてはいかがでしょうか。

午後問題対策

続いて、午後対策になります。

はじめに午後対策のポイントを記載します。

・問題演習を通して、問題文の読み進め方、解答の導き方を覚える

・時間制限を設け、本番試験を意識して学習する

応用情報は午後が肝になります。

STEP1~過去問題演習1回目~

まずは午後問題を全問解き、問題のイメージを掴みます。

解答に要した時間を記録しておくと、後の対策時に参考になりますよ。

最初は文章量の多さと記述式解答という点に面食らうかもしれませんが、何となく自分の得意分野、苦手分野が分かると思います。

午後試験は問1のセキュリティのみが必須問題の為、残りは10問のうち4問を選択して解答することになります。つまり、全てのテーマを対策する必要はありません。

初回の過去問題演習結果を受けて、問2~問11の選択問題のうち、6~7個を取捨選択します。(苦手分野は捨てます!)

得意分野を中心に、選択する分野を決定し、そのテーマに絞って学習を進めます。しかし、実際の試験では分野によって問題の難易度が変わることがあり、選択予定の大問が難しく、予定していない分野の問題が易しいことも想定されます。

そのため、選択する予定のない分野も保険分野として、演習問題に一通り目を通しておくことをお勧めします。

最近の試験では、各問題に一つ程度は難解な問題が設定されている傾向があり、得意分野といえど全問正解は中々困難です。そのため、得意分野に関しては、そうした難解な問題以外の正答を目指しましょう。

得意分野を3~4つ設定:7、8割の正答

保険分野を2~3つ設定:6、7割の正答

STEP2~学習分野の選定~

学習分野を選定するにあたり、午後問題の構成と特徴を確認しましょう。

午後問題の構成

全体感はこのような形です。各分野の特徴もまとめてみました。

午後問題のカギとなる、知識、国語力、計算力について、主観で分野ごとに分類しています。

※分類:S→ストラテジ系、M→マネジメント系、T→テクニカル系

それでは各分野をみていきます。

1.情報セキュリティ(全員必須)

こちらは必須問題となるので、重点的に学習する必要があります。

ここでは知識を問われることが多く、内容は「暗号化」「認証」「セキュリティ攻撃・対策」「アクセス制御」「マルウェア対策」などです。

情報セキュリティ分野は変化が激しいため、普段から話題になっている情報セキュリティ関連のトピックに触れておくことをお勧めします。

ただ、出題パターン(問題文での問われ方や着目すべき点など)としてはそれほど多くないように思うので、過去問題演習が活きる分野だと思います。

セキュリティの基礎である「暗号化」「認証技術」「アクセス制御」は必須で対策しておきたいところです。

2.経営戦略・情報戦略

この分野では以下の内容が問われます。

・経営戦略

→マーケティング、経営分析、事業戦略、企業戦略、コーポレートファイナンス、事業継続計画(BCP)、会計・財務など

・情報戦略

→ビジネスモデル、製品戦略、組織運営、アウトソーシング戦略、情報業界動向、情報技術動向など

・戦略立案・コンサルティング技法

→ロジカルシンキング、プレゼンテーション技法、SWOT分析、バランススコアカードなど

問題では上記の内容を横断的に問われることが多いです。技術的な内容が薄い点も特徴的です。

内容としては、架空の会社がおかれている状況と今後の戦略方針が与えられ、

・環境や戦略の用語等の知識を問う問題

・戦略実行に必要なアクションプランとその理由を記述する問題

が多く出題されます。

事前に抑えておくべき領域はやや広めですが、問題文の中に解答のヒントが記載されていることが多い、通称「国語系」の分野になります。

演習問題を通して解答プロセスを確立しておけば、6割以上の得点に繋がりやすいと感じました。

3.プログラミング

この分野では以下の内容が問われます。

アルゴリズム、データ構造、プログラミング作成技術、Webプログラミングなど

範囲としては上記の記載の通りですが、主に問われるのはアルゴリズムになります。

問題で扱われるアルゴリズムは前提となる考え方や処理手順などは問題文の中で開設されています。そして、問題文を読み、設問の空欄やアルゴリズムに対する評価を解答する形式が多いです。

問題のテーマとなっているアルゴリズムを知っていれば解答しやすくなりますし、もし知らなかったとしても問題文中にある手がかりを頼りにすれば解答ができるようになっています。

私が対策する中で感じた、この分野を選択する上でのポイントを2つ挙げておきます。

①最初から完璧を求めない

→一読しただけですべて理解することは難しいです。大まかな流れをとらえて、詳細部分に気を取られないようにします。また、全て完璧に解答しようとはせず、わかる部分を正確に解答していくことが重要です。

②手を動かし、具体例を大切にする

→アルゴリズムの具体的な変数を使ってみたり、図や表を書き、イメージすることが重要です。頭の中で考えるのもよいですが、あまりおススメしません。破綻します。。

解法が閃けば、満点を狙いやすい分野ですので、プログラミングに自信がある人は選択してよいと思います。ただし、過去問を数問解き、問題傾向を把握してから臨むことをオススメします。

4.システムアーキテクチャ

この分野では大きく3つの内容が問われます。

・システム構成技術

→集中処理、分散処理、クライアントサーバーなどのシステム構成、高信頼度システム構成、キャパシティプランニング、システムパラメタの種類と頻度など

・システム評価

→開発要件に関する評価、システム稼働状態に関する評価、システム内の整合性評価、ハードウェア資源の使用率など

・新技術動向

→クラウドやIoTに関する内容など(近年)

これらの範囲から、処理時間や使用率などの計算や評価、稼働率の計算や評価などの問題が多く出題されます。

内容としては、問題文からシステム要件や構成、性能、処理量などの条件が与えられ、問題文中から計算に必要な値を収集し、計算結果を解答するものがほとんどです。

つまり、問題文を読み解くことで解答できるため、前提知識が必要となることが少ないです。

国語力と数学力のどちらも必要になりますが、そこまで複雑ではなく、シンプルな問題が多いので、計算問題が苦手でない限りはお勧めの分野だと思います。

なお、計算問題は桁数や単位変換が多いため、計算ミスに注意してください。途中式に単位を書くことや、筆算に慣れておくことが必要です。

前述していますが、選択する場合は、新技術動向について問われることがあるので、クラウドやIoT関連を中心に新技術トピックにはアンテナを張っておくことを推奨します。

5.ネットワーク

ネットワークに関しては、理系・文系問わず、業務内容がインフラよりの方に向いているように感じます。

この分野では主に、ネットワークアーキテクチャ、プロトコル、インターネット、イントラネット、VPN、通信トラフィック、有線・無線通信などが問われます。

中でもTCP/IP関連プロトコルやIPアドレスルーティング、LANのプロトコルに関する問題が多く、通信時間や回線容量の計算問題が出題されます。

選択する場合は、ある程度の知識が必要となりますので、過去問演習の反復により実用的な知識を身に着けていくことが効果的です。

インフラ系の業務を行っている方や、インフラ関連の知識が豊富な方は優先的に選択してよいと思います。

6.データベース

その他の分野に比べて、より専門的な内容が問われる分野です。

内容としては、データモデル、正規化、DBMS、SQL、データベースのシステム運用・保守などです。

該当範囲から、データベース設計、SQLを使ったデータベースの利用、データベースのリカバリや排他制御、トランザクション制御に関する問題が出題されます。近年では、データベース設計やSQLに関する内容が多く出題されています。

上記の問題に解答するためには、正規化やE-R図、SQLについてある程度の知識が必要になります。

普段の業務でデータベースに触れる機会がある方にとっては、選択しやすい分野ですが、そうでない方は潔く捨てたほうが良いかもしれません。(この分野は過去の正答率も低いです。)

7.組込みシステム開発

組込みシステム開発ではリアルタイムOS・MPUアーキテクチャ、省電力・高信頼性設計、メモリ管理、センサー、アクチュエーター、組込みシステムの設計や個別アプリ(携帯電話、自動車、家電など)に関する内容が問われます。

組込みシステムの学習にあたって、重要なポイントは日常生活で利用することの多い組込みシステムとしてのイメージをすることです。(スマートウォッチやドライブレコーダーなどがよい例ではないでしょうか。)

プログラミングよりもイメージしやすく、内容もそこまで複雑ではないため解答しやすい分野かと思います。

過去データでは正答率も高く、事前知識も他分野に比べるとそれほど求められないので、個人的にもお勧めの分野です。

8.情報システム開発

この分野では外部設計、内部設計、テスト計画・テスト、標準化、開発環境、プロジェクト指向分析、ソフトウェアライフサイクルプロセスなどが問われます。

7.組込みシステム開発と似ていますが、7よりも抽象的なシステム設計内容を解答するものが多く、国語力も求められます。

そして、この分野の特徴は過去に類似ないテーマが出題されることが多い点です。(出題されるテーマを予測することも困難です…)

内容はそうしたテーマに関する知識が問われるものではなく、「文中の説明を読んで、その内容を具体的な事例に適用するとどうなるか」が問われます。

解答にあたっての着眼点など、テーマが異なっても解法については共通点があります。なので、過去問演習の際には、テーマに関する知識を得るよりも、解法を習得することを目的とすることをお勧めします。

普段の業務で開発上流工程に関わっている方は選択しやすい分野かと思いますが、出題バリエーションが広く対策も取りにくい為、開発未経験の方は捨てた方が賢明であるといえます。

9.プロジェクトマネジメント

この分野では以下の内容を中心に問われます。

・プロジェクト計画/プロジェクト管理

→スコープ、工数、品質、予算、人員、調達、リスク、コミュニケーションほか

巷では「国語系」と呼ばれている分野の一つです。

こうしたマネジメント系の問題は前提知識が少なくても問題文を読み解くことで解答ができる内容となっています。

問題パターンとしては、ある開発プロジェクトの置かれた状況とチーム構成などの情報が文章で与えられ、リスク対応やインシデント対応の施策を解答する記述問題、コストや工数を見積もる記述問題がよく出題される典型パターンです。

前提知識がある場合は、問題読解にかける時間を減らすことができるのでその時間を解答を検討する時間に回すことができます。

問われている内容自体は午前問題と重なる部分がほとんどなので、午前問題で確実に知識を身に着けておきましょう。

問題文を読んで必要な情報を整理することができる人にとっては得点源となる分野かもしれません。

10.ITサービスマネジメント

この分野では以下の内容が問われます。

・サービスマネジメントプロセス

→サービスレベル管理、サービス継続及び可用性管理、サービスの予算業務及び会計業務、キャパシティ管理、インシデント及びサービス要求管理、問題管理、構成管理、変更管理、リリース及び展開管理ほか

・サービス運用

→システム運用管理、仮想環境の運用管理、運用オペレーション、サービスデスクほか

こちらも9.プロジェクトマネジメントと同様、「国語系」の分野になります。

問題文でシステムの開発、運用、顧客の関係が与えられ、インシデント発生の対応策などを解答するものが多いです。

この分野はある程度実業務の経験があると、問題文を理解しやすいと思います。日々、運用系の業務をされている方やITILに関する有識者などは有意な分野かもしれません。

11.システム監査

この分野では以下の内容が問われます。

・IT統制

・監査(システムの企画、開発、運用、保守・情報セキュリティ・会計・個人情報・業務に関する監査)

・システム監査の計画/実施/報告

こちらも9.プロジェクトマネジメントと同様、「国語系」の分野になります。

問題文でシステム運用に関する情報、監査の予備情報、手続、結果に関する情報が与えられ、改善事項や対応事項を記述するような形式が多いです。

業務経験がある人が問題文をよく読むと、記載されている業務フローや内容の違和感に気が付きます。この部分がそのまま改善事項として、解答になることが多い印象でした。(システムでは制御されているが手作業の業務では抜け道がある、ダブルチェックが機能していない、など)

業務経験が少なくても問題文を読み解く力があれば、解答を導き出せると思います。前提知識も他分野と比較してそれほど重要ではなく、「国語力」と「業務経験」が問われる分野だと思います。

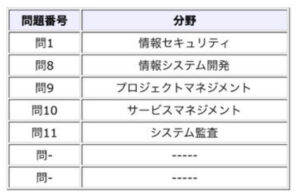

筆者が解答・対策した分野

ここまで各分野を紹介してきましたが筆者が選択した分野を紹介します。

マネジメント寄りですね。。

本試験の中でパッと目を通し、より確実に正答できそうな分野を選択しました。前述の通り、普段の業務柄、マネジメント系に注力した方が得点しやすいと考えていたこともありこのような選択になったのだと思います。(逃げ道は作っておいた方がよいです)

本試験で選択しなかったものの、他に対策していた分野は「システムアーキテクチャ」「組込みシステム」です。

STEP3~過去問題演習(反復)~

STEP2で選択した分野を重点的に対策していきます。

過去問演習の心構えとしては以下の通りです。

①時間を計測し、意識すること

②解法を理解すること

演習は基本的に「緑本」をベースに行います。

「緑本」では各分野で押さえておくべきポイントや、分野の特徴を捉えることができるように問題が選定されています。

私は「緑本」を2周しました。

1周目:分野の出題形式や傾向、問題の解法を意識

2週目:1周目を踏まえたうえで正確な解答ができるように意識

そして、各過去問を解き終えた後には関連分野を参考書で読み込み、不足している知識を補うように意識します。

2週目を終えたころには、知識の土台が強固となり、解答力にも磨きがかかるようになります。短期間の学習で驚くほどの実力が備わっているはずです。

午後対策でのポイント

午後対策でのポイントを記載します。

時間制限を設ける

何度も言いますが、午後問題は”時間”が肝です。

解答については必ず本番形式で、問題を眺めて選択問題の中から問題を選択するところから始めるか、予定の時間配分を設定してその時間内で解く練習をしていくことが重要です。

午後は150分で5問、単純計算で1問にかけられる時間は30分です。そのため、時間配分としては1問約25分の合計120分で解くことが望ましいです。残りの20分は見直し、さらに10分を最初に選択する問題を考えるのに使えるとよいと思います。

最初から通して過去問を解くことが難しい場合は1問約25分での解答を心がけるようにしましょう。

採点後の復習方法

ただ正解したか不正解したかだけの確認ではもったいないので、間違った問題については、なぜ間違えたのか、知識がなかったのか、ヒントを間違えたのか、間違えた理由を分析し、それに対応した復習を行うことが重要です。

解答時に自分は問題文中のどの部分をヒントだと思って解答したのか、該当部分に印をつけておきます。そして採点後に間違った問題に関して、その間違った設問の解答は、問題文中のどの部分をヒントにしているかを問題文中に別の色で印をつけて確認します。

このようにすると自分はどの文章をヒントだと勘違いし、実際のヒントはどこにあったのかを確認することができます。自分が間違えた原因を知り、分析し、正しい解法が身についていきます。

まったく意味や仕組みがわからなかったりして答えられなかった場合は、まだその分野の知識が不足しているということなので、その技術や関連する知識を再学習するように心がけます。

正解は基本的に一つになる

午後は記述形式です。数多くの受験者が複数パターンの正答ができてしまっては、採点も困難になります。そういった状況を避けるために正解を導くための根拠となる記述を問題文に埋め込むことで、正解が一つになるように工夫されています。

解答の明確な根拠が問題文の中に埋め込まれているので、正解を導くためにはその根拠をみつけ、正しく読み取ることが重要です。

そのために、国語力に加え、各専門知識に基づく着眼点、解答力を身に着けている必要があります。こうした力は過去問演習で身に着けることができるので、問題を解く際には意識しておきましょう。

オンライン資格講座を活用する

どうしても自分で学習が進められない場合やどこから手をつけたらいいか分からないといった場合にはオンライン講座の利用を検討してみるのもいいかもしれません。

オンライン講座の場合は過去問道場と同様で、場所や環境に縛られずにスマートフォンやタブレットで手軽にインプットやアウトプットができるため、自由度が高いです。

例えば「スタディング」というオンライン講座があります。

スタディングの学習教材は、出題頻度の高い分野に的を絞った内容です。重要ポイントを厳選して学べるので、学習時間の短縮化につながります。「何から手をつけてよいかわからない」状態は解決でき、迷うことなく学習できます。

また、スタディングの問題集は過去問の分析結果をベースに構成され、出題率が高い過去問を講師が厳選しています。試験の雰囲気を掴みながら効率よく理解度を深めることができます。

間違った問題や苦手な問題のみを抽出できる機能の学習ツールも利用できるため、「弱点の見える化」で打つべき対策や方向性が明確となります。

このようなオンライン講座も多数存在しているので、より学習時間を短縮化したい、効率よく学習したいという方は検討してみてはいかがでしょうか。

おわりに

実体験を踏まえて、応用情報技術者試験合格までの道のりをまとめました。

確実に合格するためには余裕を持った対策と学習計画が必要になります。

冒頭でも述べていますが、試験合格のために重要なことは試験内容を把握し、戦略を立てることです。

この点を意識しつつ、”合格”を掴み取りましょう!

この記事が少しでも誰かの役に立てば幸いです。

コメント