筋トレを始めました。でも中々筋肉がつきません。筋力はついた気がするけど…そもそもどうやって筋肉つけるの?

筋トレを始めたんですね。ナイスです!そんな疑問や悩みをお持ちの筋トレ初心者の方にぜひ知っておいていただきたい内容をまとめました。メカニズムを理解することが重要なんです。

・筋力増強のメカニズム

・筋トレ時の考慮点

筋トレの基礎知識を習得して、効果的なトレーニングをデザインしていきましょう!

筋力増強には主に大きく2つの要素が関連していると言われています。

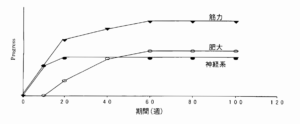

松永の報告1)から引用します。

“筋力トレーニングを100週間行った際の「筋力」、「筋肥大」、「神経系」の 3つの指標の適応の形態を模式的にあらわしたSale博士の著名なデータ”

“ここからもわかりますように、 60週目頃までは筋力は増大しますが、 20週目までの筋力アップには「神経系」の改善と呼ばれる、「筋肥大」ではない要因が働きます。それ以降の30週目頃からは「神経系」の改善は最大に達し、今まで関与してこなかった筋の「肥大」が筋力アップに大きく貢献することがわかります。”

つまり、筋トレ序盤は神経学的要因、後半から形態学的要因によって筋力増強が起こっているのです。

順を追って説明していきます。

筋力増強のメカニズム

神経学的要因

神経系の影響はトレーニングの初期に顕著に現れます。

一言で言うと、トレーニング様式への「適応」です。

市橋の報告3)を引用します。

神経学的適応とは,リクルートメント,発火頻度の増加,関係する筋の協調性の変化や学習を指す。

内容を簡単に表すと…

リクルートメント

運動単位の増員とも呼ばれます。簡単にいうと、今まで使っていなかった(収縮運動が少なかった)筋肉が使われるということです。

発火頻度の増加

発火頻度とは「神経が活動電位を発生させる頻度」のことです。つまり、発火頻度の増加とは神経活動が活発になるということを意味しています。

協調性の変化、学習

今までバラバラで機能していた筋肉が同じタイミングで働くようになります。

そして、その動作を繰り返すことで学習していきます。

実際に初めて行ったトレーニングをイメージしてみると、一回目よりも二回目、二回目よりも三回目の方が動作の出力が向上し、慣れるような感覚がありませんか?これがまさに「協調性の変化と学習」です。

中身を考えると、まさに「適応」ですね。

求められる動作に対して身体が対応し、パフォーマンスを向上(筋力向上)しようとするわけです。

そして、引用のグラフからもみて分かる通り、筋トレ初期にはこの神経系の変化で筋力が向上するため目に見えて身体に変化がみられることは少ないのです。

身体への変化を期待する気持ちはあると思いますが、一定期間は耐える必要があります。

※運動単位や同期などの用語など、理解を一気に行うのは難しいので、この辺りの筋肉の特性や知識については別途まとめたいと思っています。

<<<人気のプロテインをチェック>>>

形態学的要因

筋肥大

筋トレを継続していると筋サイズの増加がみられることは一般的によく知られています。

いわゆる「筋トレ前と比べて○○筋が大きくなった」状態です。

そしてこの効果が現れるのは、筋トレをはじめて20週目以降(目安)となります。

筋肥大させるには一定期間を要する、ということは頭の片隅においておきましょう。

筋線維数の増加は胎生期までにほぼ終了するとされている3)ので、「筋肥大≒解剖学的断面積(筋肉の断面積)増大」と考えられます。

一つ一つの筋繊維が太くなると、筋力も向上することはイメージできますよね。

なぜ筋肥大が起こるのか?

これがいわゆる超回復です。よく筋トレを行う人が口にする「超回復狙う…!」っていうのはこのサイクルで筋肥大を狙っている、ということです。

このサイクルを繰り返すことで、筋肉の体積を増やし、大きくしながら筋力を向上させることができるのです。

ちなみに筋トレ後、刺激部位の重怠い感じや張りなどは筋収縮タンパクの破壊による一時的なものでその後のタンパク合成の前兆です。

超回復時、損傷部位のタンパク合成量が回復量を上回ることで筋肥大が起こります。

トレーニング後の身体のダル重い感じは前向きに捉えましょう。

効率よく筋肥大させるには?

筋肥大ですが、闇雲に筋トレをすればいいというわけではありません。

筋肥大を効果的に狙うトレーニング方法、理論を抑えておくことが重要です。

”総負荷量”を意識する

筋トレにあたり、筋肥大を狙うのであれば「総負荷量」を意識しましょう。

アメリカのスポーツ医学会によると、筋トレによる筋肥大の効果を高めるためには最大筋力の70%以上の高強度で、初心者は8〜12回、経験者は1〜12回の回数を行うことを推奨する4)としています。

この報告以降、筋トレは高負荷が効果的であるという認識が広まりました。

しかしながら、必ずしも高負荷である必要はないという報告も出てきました。これが総負荷量が重要であると考えられるようになったきっかけです。

→同強度のトレーニングの場合、反復回数が多い方が効果あり

例②)最大筋力の90%の運動、最大筋力の30%の運動をそれぞれ疲労困憊まで繰り返した場合、低強度群の方で、総負荷量が増加し、タンパク合成量が有意に増加した6)

→低強度×高頻度のトレーニング=高強度×低頻度のトレーニング

つまり、トレーニングを実施するにあたりポイントとなるのは「総負荷量」です。

ベンチプレス100kg×8回×3セット=ベンチプレス30kg×10回×8セット

先入観で前者の方が効果がありそうな気がしますが、総量では同等です。

トレーニング計画、目標を立案する際に現状の自分の総負荷量と目標総負荷量を比較することが重要ですね。

いずれにせよ、少しでも総負荷量が向上していれば、それは成長の証であるといえます。

身近に目標とする人がいるのであれば、トレーニング内容を参考にその人と近しい総負荷量でトレーニングを積めば近づけるかもしれません。

初心者の場合、はじめは「こんな100kgも無理…」と思うかもしれませんが、少ない重量でも回数を積み重ねることが重要です。確かな努力を筋肉は裏切りません…!

(補足)

厳密に言えば、高負荷で得られる刺激と低負荷で得られる刺激で異なるため、筋肉の成長過程が異なります。この内容については別途記事にしたいと思います。

<<<人気のプロテインをチェック>>>

筋肉が喜ぶ”栄養”を摂取する

筋肥大、筋力UPは筋肉を傷つけることで起こります。

前述しましたが、「超回復」の際に適切な栄養を摂らなければ筋肉は成長しません。

成長どころか、栄養が足りていないと逆に筋肉を分解してエネルギーにしてしまうため、栄養摂取は必須と言えます。

ここでは重要とされる代表的な栄養素を3つ簡単に挙げたいと思います。

タンパク質(プロテイン)

国際スポーツ栄養学会によると、運動を行い、健康的な身体作りを目指す場合、推奨される摂取量は1日で1kgあたり、1.4〜2.0gとされています。7)

体重が60kgの人は約84g〜120gが目標値というわけですね。

当然、筋トレやスポーツをされる方はより多くのタンパク質が必要となります。

運動後の推奨摂取タンパク質は20gとする報告8)や、40gだとする報告9)もありますが必要な摂取量は年齢や運動強度、運動内容を幅広く考慮する必要があります。(高齢になればなるほど筋肉分解が進行するため、より多くのタンパク質量が必要とされます10))

普段の食事からタンパク質はある程度摂取できますが、効率よく摂取するためにはプロテインなどを積極的に取り入れることがオススメです。

糖質

筋トレで消耗した筋肉のエネルギー(グリコーゲン)の補塡に、糖質の摂取は欠かせません。

グリコーゲンは運動時に分解されて筋肉に糖質を供給します。

糖質を抜く、という人は多くいると思いますが糖質抜きだと筋肉は消耗した状態のままなので、適度に摂取する必要があります。

普段の食事に糖質は含まれているため意識的に糖質を摂ろうとしなくてもよいです。筋トレ後は、しっかりと食事をしましょう。

さらに糖質摂取で分泌されるインスリンには筋合成を促す作用もあります。

インスリンが血中の糖(グルコース)を筋細胞内に取り込み、血糖値を下げる働きをすることは広く知られているが、同時にインスリンは、タンパク同化ホルモンとしての働きを持っており、筋タンパク質合成を促進することが明らかとなっている11)

「糖質=太る」という考えに囚われ過ぎないことが重要です。

摂取することのメリット・デメリットを考え、自己調節する必要があります。

アミノ酸(BCAA,HMBなど)

アミノ酸のうち、人間の身体で生成できないものを必須アミノ酸といいます。

BCAAとはバリン、ロイシン、イソロイシンのことを指します。

そんなBCAAに関する報告をいくつか引っ張ってきました。

運動負荷前あるいは運動中のBCAA投与により筋タンパクの分解が抑制されるという結果は,単にBCAAを投与したことによりタンパク合成に利用できる量が増えたということ以上に,BCAAが筋タンパクの代謝により積極的な作用を及ぼしているようにみえる。12)

筋タンパクの分解に対するサプリメントの効果がヒトにおいて検討された。その結果,投与されたBCAAが筋肉中で分解されることにより,筋タンパク質分解の抑制が認められた。13)

まとまると、BCAAには

・筋合成を活発にする

・筋分解の抑制

という効果があるということです。

HMBはロイシンの代謝によって生成されるものですが、長くなるのでここでの説明は割愛します。

効率よく筋肉を強化していくためにはアミノ酸も意識して摂取する必要があるということを押さえておいてください。

<<<人気のサプリメントをチェック>>>

筋肉を”休ませる”

超回復は一般的に、トレーニング後48~72時間(2日~3日)の休息が効果的とされています。

適度な休養をとらなければ、筋肉の回復を損傷が上回ってしまうため筋肉が成長しないどころか、パフォーマンスの低下を招く可能性があります。

しかしながら、休養を取り過ぎてしまうと筋肉がもとの状態に戻ってしまうので、適切なタイミングでトレーニングを継続する必要があります。

ここが非常に難しいところで、回復には個人差やトレーニングによる損傷具合にもよりますので一概にこのタイミングで!とはっきり言うことはできません。

ベストな休養タイミング、内容に関しては、新たな情報を集めて後々まとめていけたらと思います。

よくある対応としては「週でメニューを組む」ということ。

具体的には

月曜日→胸

火曜日→背筋

水曜日→足

………

と日によって鍛える部位を交代して回していく、というものです。

この方式なら定期的に各部位に刺激を与えることができ、かつ休養を与え過ぎないことで効果的に筋力を向上させることができます。

適切にトレーニングを管理していくことが重要です。

まとめ

神経学的要因(初期)と形態学的要因(中盤〜後半)が存在する

・神経学的要因→身体の適応期間

・形態学的要因→筋肉の成長(筋肥大)

◆トレーニング効果を最大限に引き出すためには…

「総負荷量」 「栄養」「休養」を意識。

筋トレには我慢が必要。

そして、筋力増強のメカニズムを理解することで効果的な筋トレプログラムを計画!

前提知識のあるなしでは、筋トレ効果の現れ方に雲泥の差が生まれます。積極的に知識を蓄えて、最高の筋トレライフを送りましょう!

参考文献

1)Lectures on the ibternet : Enjoy Sports and Active Life(No 1) Matsunaga, Satoshi 2002

2)筋を科学する-筋の基礎知識とトレーニング- 理学療法学 2014年 41巻 4号 p.217-221

コメント