筋肥大を狙うためには「総負荷量」を意識することが重要です。

筋肥大は重量、回数、セット数からなる総負荷量を高めることによって生じるからです。

そのため、これらの変数とともに総負荷量に関係するセット間の休憩時間や週単位のトレーニング頻度を意識することがポイントになります。

では、筋力を高めるには何を意識すればよいのでしょうか。

答えは「筋肥大とともに、神経活動を高めること」です。

筋力を高めるためには筋肥大だけではなく、神経活動を高め、適応させていく必要性があると考えられています。

今回は、筋力と神経活動の関係について考察していきます。

・筋力増強と神経活動の関係性

筋力と神経の関係を理解して、筋力を向上させよう

トレーニングの選択性

そもそもトレーニングには両側性、片側性という選択肢があります。

例えば両脚スクワット、片脚スクワット。ウエイトトレーニングにおいてもバックスクワットや片脚種目のブルガリアンスクワットがあります。上肢のトレーニングを行う際にもバーベルで両手行うこともダンベルで片手で行うことも可能です。

筋肥大を狙う場合には高重量の扱いが求められるため、両脚でのトレーニングが重視されたりします。

一方でスポーツ競技においては片脚での出力も重要になるため、片脚のトレーニングをするべきだという意見もあります。

Cross Educationって知ってる?

Cross Education(別名:Contaralateral Training Effect)

これは片側性のトレーニングを行った際に、逆側の同じ筋肉の筋力が向上する現象のことを言います1)。

右手で行ったトレーニング効果は左手でも同様に得られるということ。

Cross Educationは逆側の「同じ」筋肉に作用するため、全身に作用するであろうホルモンの分泌によるものよりかは神経的なメカニズムによるものだと考えられています。

一般的には右のみ、左のみをトレーニングすることは少ないでしょうが、手術後のリハビリ、トレーニングにはこの思考を活かせます。

活用例

右は怪我や手術によりしばらく安静状態にしなければならない、左だけトレーニングをすることが可能というシチュエーションを考えてみましょう。

左だけ強くなってバランスを崩さないか、と考えるかもしれませんが、このCross Educationを理解してリハビリ・トレーニングプログラムを作成すると、手術した側の筋力の回復も早くなり、より早期の復帰が可能になるかもしれません。

Cross Educationの効果

ではCross Educationは実際にどの程度の効果があるのでしょうか。

MunnらによるCross Educationのメタアナリシス2)では、トレーニングをした側の筋力の向上率の約1/3の向上がトレーニングをしていない側にも見られることが報告されています。(メタアナリシス:複数の研究の結果を統合し、より高い見地から分析した研究。エビデンス性が高い。)

以下、研究概要です。

内容:トレーニング強度50%1RM以上/2週間以上の介入/上肢・下肢を含む

結果:非トレーニング側の7.8%(4.1〜11.6%)の筋力向上がみられた(トレーニング側の35%に相当)。また、トレーニング効果は上肢よりも下肢のトレーニングで大きく、アイソメトリックなトレーニングよりも動的なトレーニングで大きい可能性も示唆された。

怪我をしてしまった場合や片側に制限がある場合でもできることがありそうですね!勉強になります。

Cross Educationのメカニズム

では、なぜCross Educationのように片側のトレーニング効果が反対側にも現れるのでしょうか。

脳科学では「片側のトレーニングが脳の神経活動を高めるため」と考えられています。

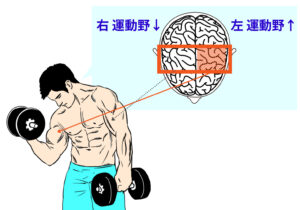

ヒトの運動は、脳の大脳皮質にある左右の運動野によってコントロールされています。

アームカールを例に考えましょう。

右手でアームカールを行うとき、ダンベルを持つ手と反対の左の運動野から「肘を曲げる」という神経活動が上腕二頭筋に伝達され、動作が行われます。

このように、右の運動野は左の運動を、左の運動野は右の運動をコントロールしています。

これは上肢でも下肢でも同じです。

脳卒中などで片側の脳がダメージを受けると反対側の手足の運動麻痺が生じるのはこのためですね。

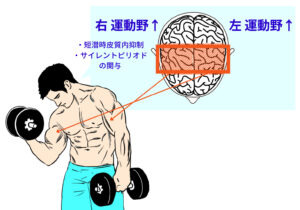

そして、Cross educationによる筋力増強は「同側」の運動野の神経活動が高まることに起因していると考えられています。

これまでは右手でアームカールを行う場合、左の運動野の神経活動が高まり、同側である右の運動野の神経活動は変わらないとされてきました。(グレーの矢印部分です)

しかし、実は右の運動野の神経活動も高まっていることが最新のメタアナリシスにより示唆されているのです。

Mancaらの研究3)では、筋力のCross educationの神経生理学的なメカニズムとして短潜時皮質内抑制(SICI)やサイレントピリオド(cSP)の寄与が明らかにされています。

右手でアームカールを行うと、同側(右)の運動野の神経活動も高まることによって左手の筋力がアップするのです。

これが、Cross educationによる筋力増強のメカニズムになります。

利き手ばかり鍛えるのではなく、反対側のトレーニングも重要ですね。

イメージトレーニングの重要性

イメージトレーニングの効果

筋力トレーニングを行うイメージをすると、どうなるでしょうか。

実は筋力の10%程度が増強されます。

Cornwallらの研究4)では、被験者に30分間のイメージトレーニングを行うように指示を与えました。

イメージトレーニングは4日間行われ、その前後で大腿四頭筋の筋力を計測すると、イメージトレーニングを行った被験者は、12.6%の筋力増強が認められたと報告しています。

同様に、Grosprêtreらの研究5)によると、イメージトレーニングを7日間毎日行った結果、下腿三頭筋の筋力(等尺性筋力)が9.46%の増強を認めたことを報告しています。

イメージトレーニングで筋力が向上するメカニズム

前述したGrosprêtreらの研究5)内で、メカニズムについても触れられています。

イメージトレーニングを行った被験者群では、脊髄の神経活動が増加することが判明したのです。

さらに、Ruffinoらは過去10年間で報告されたイメージトレーニングによる筋力増強のメカニズムを検証した研究をレビューした結果、脊髄とともに大脳皮質の運動野の神経活動が増加することを示唆しています。6)

これらの結果から、イメージトレーニングは大脳皮質の運動野や脊髄の神経活動を高めることによって、筋力を増強させることがわかってきているのです。

まとめ

イメージトレーニング:大脳皮質の運動野や脊髄の神経活動を高め、筋力を約10%増強

Cross educationやイメージトレーニングによって、筋力を向上させることができます。

Cross educationやイメージトレーニングによる筋力の増強は、大脳皮質の運動野や脊髄の神経活動の増加に起因しています。

つまり、筋力は神経活動の影響を強く受けているのです。

ここに、筋力トレーニングによって筋力増強を図るためのヒントがあります。

筋力を効果的に高める方法論として、筋肥大とともに神経活動を高め、適応させること、神経学的因子にもとづいて筋トレをデザインすることがポイントになるのです。

今後、具体的なトレーニング論についても考察していきます。

コメント