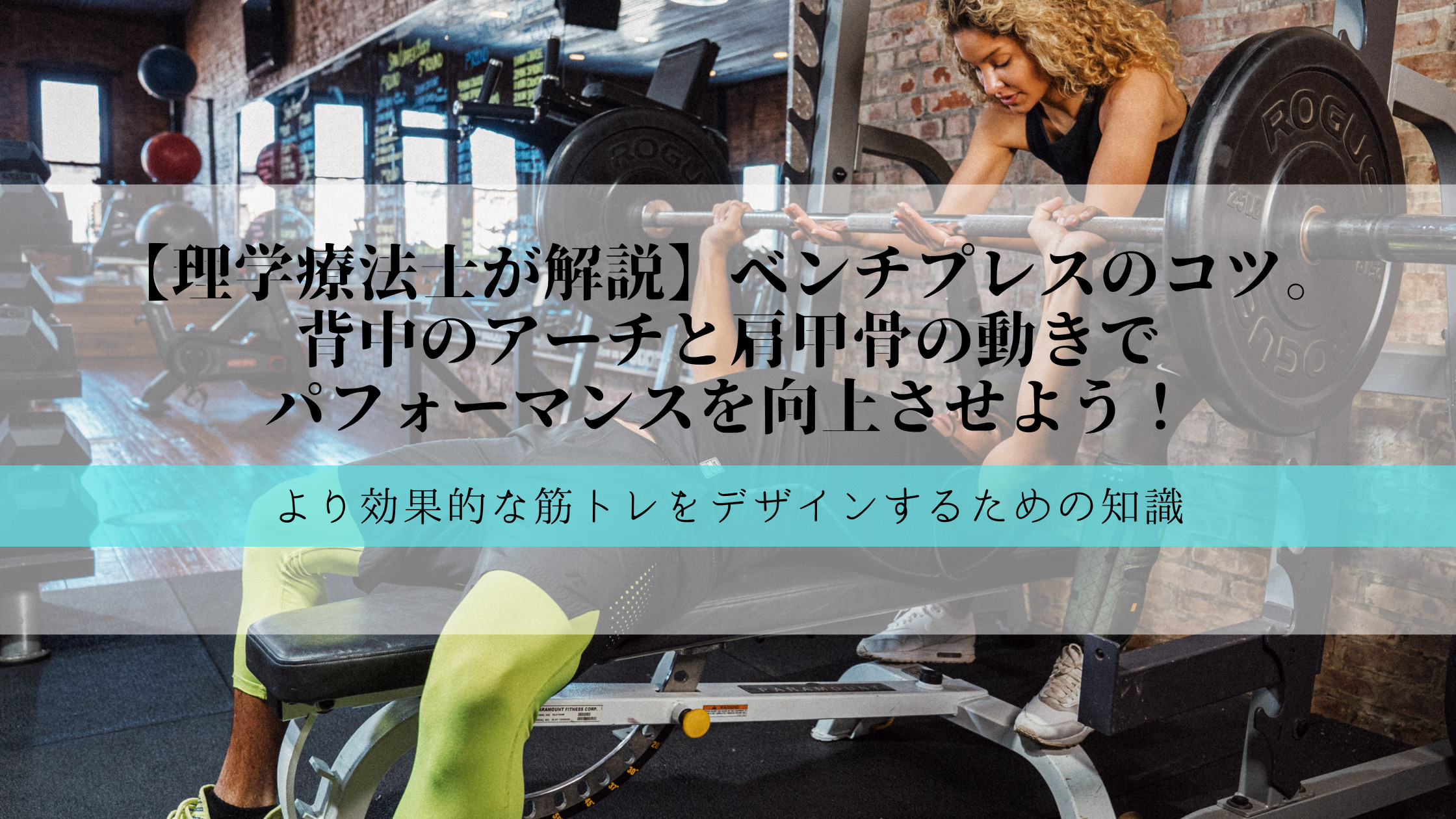

ベンチプレスで重いバーベルを何回も持ち挙げるためにはどうしたら良いのでしょうか?

もちろん、筋肉を鍛えることも重要です。

しかし、それ以前に現代のスポーツ科学は、ベンチプレスのパフォーマンスを向上させるためには、2つの身体機能を最大限に活用することが重要であると言います。

それは「背中のアーチ」と「肩甲骨の動き」です。

今回の記事では、ベンチプレスにおける「背中のアーチ」と「肩甲骨の動き」の重要性について考察していきたいと思います。

一緒に、ベンチプレスのパフォーマンスを向上させましょう!

【理学療法士が解説】ベンチプレスのコツ。背中のアーチと肩甲骨の動きでパフォーマンスを向上させよう!

「背中のアーチ」を作ってパフォーマンスを向上させる

「背中のアーチ」を作ることでベンチプレスのパフォーマンスの向上が期待できるとされています。

ではなぜ、背中のアーチが必要なのでしょうか。

「背中のアーチ」はベンチプレスに必要となる仕事量を減らす

仕事量とは何でしょうか。

物体に力を加えて動かした量を「仕事量」と言い、一般的に次のような式で表されます。

重たいバーベルを持って、動かすことを想像してください。

1mを動かす場合と5mを動かす場合では、どちらが楽でしょうか。

当然、1mを動かすほうが楽になります。

これは、重たいバーベルを5m動かすよりも仕事量が少ないからです。

この内容をベンチプレスに置き換えて考えてみると、仕事量はバーベルを動かすために加えた「力の大きさ」とバーベルを動かした「距離」で表されます。

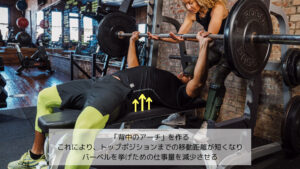

背中のアーチを形成することで胸部を上げ、ボトムのポジションを前上方に移動させます。

この背中のアーチにより、トップのポジションまでの移動距離が短くなります。

つまり、バーベルを挙げるために必要な仕事量を減らすことができるのです。

「背中のアーチ」は三角筋の筋活動を軽減する

続いて筋活動への影響をみていきます。

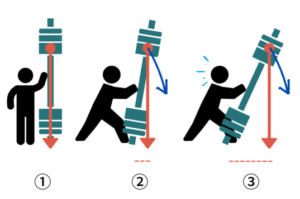

次の図を見て、一番大変そうなのは何番でしょうか。

③ですね。

その通りです。これには「モーメント」が関係しています。

バーベルの傾けたときに必要な力が増えていく理由は発生する「モーメント(回転力)」にあります。

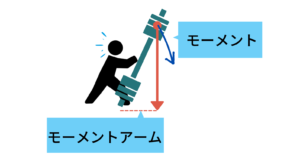

モーメントはバーベルの重心が地面との接地点から離れるほど大きくなり、この重心と接地点の距離を「モーメントアーム」といいます。

また、バーベルの重量が重たければ重たいほどモーメントも大きくなります。

そして、バーベルを支えるために必要な力が「筋力」になります。

バーベルによるモーメントを支えるのが筋活動であるため、モーメントの大きさは筋活動の大きさと同等であると考えることができます。

つまり、モーメントの大きさはモーメントアームの長さと取り扱う重量によって決定するということになります。(重量が一定の場合はモーメントの大きさはモーメントアームの長さによって決定します。)

式で表すと次のようになります。

また、重量が一定の場合、モーメントアームの長さによって決定します。

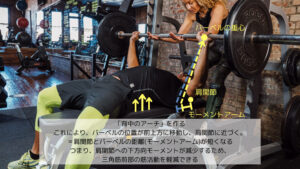

背中のアーチを形成することは、バーベルの位置を前上方へ移動させ、肩関節に近づけることができます。

そして、これにより肩関節とバーベルの距離であるモーメントアームが短くなります。

つまり、肩関節を下方向への回転させるモーメントが減少します。

結果、下方向へのモーメントを支えるための三角筋の前部線維の筋活動を軽減することができます。

モーメントについては以下の記事で詳しく解説しています。

このように、「背中のアーチ」はベンチプレスで必要となる仕事量を減少し、三角筋の筋活動を軽減することによってパフォーマンスを向上させるのです。

「背中のアーチ」には「腰椎の前弯」が必要

では、「背中のアーチ」にはどの程度の高さが必要になるのでしょうか。

適切な背中のアーチの高さは「握りこぶし1個分」とされています。1)

また「お尻が持ち上がるほどの高いアーチは、脚の踏ん張りを使えず、アーチを強化できない」とされています。

たまにジムで背中が反り曲がって、お尻まで浮いているようなフォームでベンチプレスをしている人を見かけますが、それはやりすぎということですね。。

そして、背中のアーチを作るために重要になのが「腰椎の前弯」です。

人の脊椎は、腰椎が前弯しており、S字カーブを描きます。

先ほどのバーベルを立てた図を思い返すと、直立した状態が何もモーメントが発生せず、安定している状態でした。

実は人もこのような状態になっているのです。

人は腰椎を前弯させ、脊椎をS字カーブにすることで、体幹を直立させ、(モーメントが発生しないので)無駄な筋収縮のいらない、効率的な二足の直立姿勢をとることができます。

そして、ベンチプレスにおいての「背中のアーチ」は、この「腰椎の前弯」によって作られます。

腰椎の前弯を増強することで、骨盤が前傾し、胸部が前上方に膨らみ、背中のアーチが形成されるのです。

「肩甲骨」を使ってパフォーマンスを向上させる

ベンチプレスにおいて、どのように肩甲骨を動かすのが最適なのでしょうか。

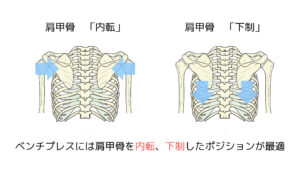

最適なポジションは「肩甲骨を内転、下制」したポジションであると言われています。1)

肩甲骨の内転とは:内側へ動かす。胸を張るイメージ。

肩甲骨の下制とは:下方に動かす。肩を下げるイメージ。

では、なぜこのポジションが最適なのでしょうか。

肩甲骨の内転と下制により、背中のアーチ形成を補助する

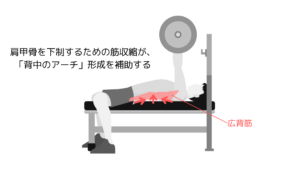

肩甲骨の内転、下制したポジションにより、「背中のアーチ」を作りやすくなります。

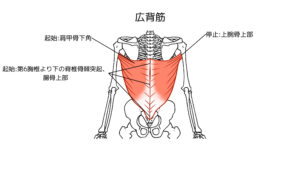

その理由は、肩甲骨の内転、下制は広背筋の収縮によって生じることにあります。

広背筋は、肩甲骨の下角から胸腰椎、骨盤に起始があり、上腕骨上部に停止します。

そのため、肩甲骨を下制するために収縮すると、背中のアーチの形成を補助するように働くということです。

そして、肩甲骨の動きはベンチプレスにおいて、さらなる利点を生み出します。

肩甲骨の内転と下制により、怪我を予防する

肩甲骨を内転し、下制したポジションは怪我を予防することができます。

ベンチプレスにおいて、肩関節を90°に広げたフォームは推奨されていません。

その理由は”肩峰下インピンジメント”です。

特にベンチプレスにおいて、肩峰下インピンジメントは生じやすいとされています。

Bhatiaらはベンチプレスによる肩の怪我について研究を行い、ベンチプレスによって生じやすい怪我として大胸筋腱損傷、小胸筋腱炎とともに「肩峰下インピンジメント」を挙げています。2)

それでは、ベンチプレスの姿勢で、両肩を横に90°広げて、肘を90°に曲げてみてください。

その位置から肘を後方へ引いていきます。すると、肩に「つまる感じ」や「痛み」を感じるとともに、それ以上、後方に引けなくなると思います。

肩関節を60〜75°に広げた場合と比較してみましょう。90°広げた時に比べて、肩につまり感や痛みを感じることなく、肘を後方に引けると思います。

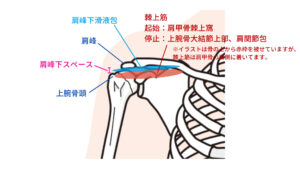

このような現状が生じる理由は肩甲骨の肩峰と上腕骨が衝突する「肩峰下インピンジメント」が発生するからです。

上腕骨頭と肩峰との間にはスペースがあり、これを肩峰下スペースといいます。

肩峰下スペースには棘上筋や肩峰下滑液包といった筋肉や柔らかい組織があります。

肩関節を60〜75°広げたフォームでは、肘を後ろに引いた際に肩峰下スペースが十分に保たれます。つまり、上腕骨頭と肩峰が衝突することはありません。

しかし、肩関節を90°広げたフォームでは、肩峰下スペースが狭くなり、上腕骨頭と肩峰が衝突してしまいます。

これにより、棘上筋や肩峰下滑液包などの組織が圧迫され、「つまり感」や「痛み」が生じます。

肩関節を60〜75°に広げた場合に、「つまり感」や「痛み」が生じず、スムーズに動かすことができましたよね。それは、肩甲骨の内転、下制ポジションであるため、肩峰が下方に移動しており、肩峰と上腕骨の衝突が生じにくい状態であるからです。

つまり、肩甲骨を内転、下制させることは、肩峰下インピンジメントを防ぎ、肩の怪我を予防することに繋がります。

まとめ

今回の記事では、ベンチプレスにおける「背中のアーチ」と「肩甲骨の動き」の重要性についてまとめました。

ベンチプレスのパフォーマンスを向上させるためのポイントは以下になります。

→ベンチプレスに必要な仕事量を軽減する

→三角筋の筋活動を軽減する

→背中のアーチには「腰椎の前弯」が必要!

◆肩甲骨の動き(内転と下制)を意識する

→背中のアーチ形成を補助する

→怪我を防止する

皆さんもぜひ、「背中のアーチ」と「肩甲骨の動き」を意識してベンチプレスのパフォーマンスを向上させましょう!!!

併せて読みたいベンチプレス関連の記事

参考文献

◆参考書籍◆

個人的に筋トレの聖書だと思っています(笑)

1)Starting Strength (English Edition),Mark Rippetoe,The Aasgaard Company (2013/11/7)

コメント