皆さんはどんな目的で筋トレをしていますか?

筋トレの目的には、主に筋力増強(=筋力を強くすること)と筋肥大(=筋肉を大きくすること)があります。

そして、この目的を達成するためには、それぞれの最適なトレーニング強度を選択することが効果的になります。

では、筋力増強や筋肥大の効果を最大にするトレーニング強度とはどの程度でしょうか?

この問いに対して、アメリカのスポーツ医学会は以下のように示しています。

”筋力増強、筋肥大ともに高強度トレーニングが効果的”

この声明に基づき、現在も多くのトレーニング場面で、筋力増強や筋肥大の効果的なトレーニング強度は「高強度(高負荷)」であると認識されています。

今回の記事では筋力増強、筋肥大に高強度トレーニングが有効である理由を考察していきます。

筋トレは高負荷一択?筋肥大と筋力増強に高強度トレーニングが有効な理由

高強度トレーニングが効果的であるワケ

筋力増強や筋肥大に対して、なぜ高強度トレーニングが効果的であると言われているのでしょうか。

その理由は”サイズの原理”です。

”サイズの原理”を理解するためには、まずは”運動単位”について理解をしておく必要があります。

運動単位を理解しよう

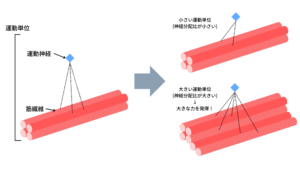

ひとつの運動神経がつながっている筋線維の集まりを運動単位といいます。また、ひとつの運動神経が支配している筋線維の本数は、数十本~数千本と数は様々です。

その支配している本数に応じて、小さい運動単位、大きい運動単位と分けることができます。

なぜ運動単位には大小のサイズがあるのでしょうか。

サイズの違いにより、それぞれに特徴があります。そして、身体中の筋肉にはこのような大小の運動単位が様々な割合で分布しており、その割合に応じて筋肉の役割が特徴づけられていたりしますよ。早速みていきましょう。

ひとつの運動神経が数十本の筋線維(数が少ない)を支配する「小さな運動単位」は発揮する力が弱く、疲れにくいという特徴があります。

対して、ひとつの運動神経が数百本から数千本の筋線維(数が多い)を支配する「大きな運動単位」は疲れやすく、強い力を発揮することができます。

小さな運動単位の割合が多い筋肉の例では、目の周りの筋肉(外眼筋など)です。発揮する力はとても弱いですが、1日中目を動かしていても疲れることはありません。

対して大きな運動単位の割合が多い筋肉の例ではふくらはぎにある腓腹筋です。歩いたり、走ったりする時の推進力を生み出すことができ、発揮する力が強いです。しかし、全力で走るとすぐに疲れてしまいます。

サイズの原理を理解しよう

運動単位について前述しました。

我々人間の身体に存在するすべての筋肉は、より効率的に動作を行うために、それぞれに適した大小の運動単位の割合で構成されています。

そしてさらに、筋肉は発揮する力の大きさによっても大小の運動単位を使い分けています。

例えば、大腿四頭筋です。ジョギングやダッシュのときに膝の動きを制御しています。ジョギングでは小さな運動単位を使い、弱い力で長距離を走れるようにコントロールします。走る速度を上げてダッシュになると、徐々に大きな運動単位を動員することになり、強い力で最大出力をコントロールします。

この大小の運動単位の使い分けが”サイズの原理”に基づいています。

”サイズの原理”はHennemanら2)によって提唱されました。サイズの原理とは、「筋肉はより多くの力が必要になる時、必要となる力に応じて運動神経の発火頻度を増加させ、小さな運動単位から大きな運動単位を動員させる」というものです。

つまり、動作の最初に小さな運動単位を使用することにより疲労を最小限にすることが可能となり、また、大きな力が必要となる場合には大きな運動単位を動員することにより大きな力に適応することが可能になるということです。

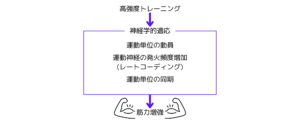

ここに、高強度トレーニングが筋力増強に効果的である理由があります。

筋力を増強させるためには小さな運動単位に加え、大きな運動単位を動員する必要があります。

また、大きな運動単位を動員するためには、運動神経の発火頻度を増加させる必要があります。

さらに、ひとつの筋肉には大きな運動単位がいくつも存在しますが、これらがバラバラのタイミングで収縮していては大きな力は発揮できません。大きな力を発揮するためにはそれぞれの運動単位の活動を同期させることが重要になります。

”高強度トレーニングは運動単位の動員や同期、レートコーディングといった神経活動を高める効果があり、トレーニングを繰り返し行うことにより、神経活動が適応され、筋力が増強します”3)

この神経生理学的なメカニズムに基づき、アメリカのスポーツ医学会は筋力増強には高強度トレーニングが有効であると推奨しているようです。

“筋力増強”には高強度トレーニングが有効

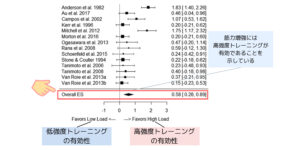

筋力増強を目的とする場合には高強度トレーニングが有効とされています。これは、メタアナリシスでも示されており、非常にエビデンスとして信憑性が高いものになります。

メタアナリシスとは、複数の研究結果を統合して導き出したまとめの報告のことです。複数研究に基づくため、エビデンスレベルが高い報告になります。

Schoenfeldら4)は、これまでに報告された14の筋トレとトレーニング強度についての研究結果を解析したメタアナリシスを報告しました。

その結果、筋力増強には高強度トレーニングが有効であることが示されました。

アメリカのスポーツ医学会の声明やメタアナリシスの報告から、筋力増強には高強度トレーニングが効果的であるというエビデンスが示されています。

では、筋肥大においてはどうでしょうか。

“筋肥大”には高強度トレーニング”も”有効

アメリカのスポーツ医学会によると、筋肥大においても筋力増強と同様に高強度トレーニングが推奨されています。

その理由としては、サイズの原理を基に、高強度であれば小さな運動単位とともに大きな運動単位を動員することが可能であり、すべての筋線維にストレスを生じさせることによって効果的な筋肥大が期待できるとしています。

対して、低強度トレーニングでは小さな運動単位の動員に留まり、大きな運動単位を動員することができないために、筋肥大の効果を最大化することが難しいと考えられていました。

しかし、筋肥大を狙う場合には必ずしも高強度トレーニングを行う必要はないことがわかっています。

”筋肥大”の効果を決定づけるのは「総負荷量」

Westadらの報告5)によると、僧帽筋の低強度の負荷を持続的に与えて筋疲労を生じさせた場合、小さな運動単位に加え、大きな運動単位も動員させて力を維持しようとする運動単位の動員制御が働くとしています。

また、Fisherらの報告6)では、低強度のレジスタンストレーニングも疲労困憊まで行うことにより、小さな運動単位だけでなく、大きな運動単位も動員することが可能となり、高強度で実施した場合と同様の筋肥大効果が得られると考察しています。

低強度トレーニングによる筋肥大効果については、筋肉の元であるタンパク質合成の観点からも報告されています。

Burdらの報告7)では、低強度トレーニングのグループは高強度トレーニングのグループよりも総負荷量が高くなり、筋タンパク質の合成率も増加したと報告しています。研究概要は以下になります。

・被験者にレッグエクステンションを行わせる。

・最大筋力の90%の高強度群と最大筋力の30%の低強度群の2つのグループに分けて実施。

・それぞれの動作を疲労困憊まで行う。

【結果】

・総負荷量において、低強度トレーニングが高くなった。

・筋タンパク合成率が高強度群と低強度群では、低強度群の方が有意に高かった。

【参考】

運動単位の動員様式やタンパク質合成の観点からも低強度トレーニングでも、高頻度で繰り返すことで高強度トレーニングと同等、それ以上の筋肥大効果を生み出す可能性があると考えられます。

前述した、Schoenfeldらによる14の筋トレとトレーニング強度についての研究結果を解析したメタアナリシス4)では、低強度トレーニングの筋肥大効果に関しても報告されています。

その内容は、”低強度でも高強度でも疲労困憊になるまで追い込み、総負荷量を高めれば、筋肥大効果に有意な差はない”というものでした。

つまり、低強度でも高強度でも筋肥大効果は同等であるということですね。

これらの結果から、筋肥大効果を決定づけるのはあくまでも「総負荷量」であり、必ずしも高強度トレーニングが必要というわけではなく、高強度も低強度も有効だということが分かります。

まとめ

この記事のまとめです。

◆”筋肥大”には高強度トレーニングだけでなく、低強度トレーニング(疲労困憊まで追い込む)も効果的

それではみなさん、よい筋トレ生活を!

筋トレ後には最適な栄養を。関連記事を集めていますので是非ご覧ください。

コメント