筋トレbig3であるベンチプレス。

ベンチプレスを行う際、どのような点を意識していますか?

ベンチプレスにおいて、意識すべき点はたくさん存在しています。

「肩甲骨を寄せて」

「臀部を浮かせないで」

というようなアドバイスをされることが多々あると思います。

確かに、上記のような意識は重要です。パフォーマンスの向上にも繋がります。

ですが、実際そのような意識をしていても、怪我をしてしまったり、思うように効果が出ない..ということがあります。

その原因はベンチプレスの基礎ができていないことが考えられます。というもの、肩甲骨の意識などは基礎が確立された上でパフォーマンスの向上に寄与するからです。

そこで、今回紹介するのがベンチプレスの基礎理論です。具体的にはトップとボトムの下記2点の意識になります。

●バーベルを持ち上げる時は、肩関節の真上に

●バーベルを下げた時は、肩、肘関節に生じるモーメントを最小限に

この2点が確立されたフォームにより、無駄な筋活動によるエネルギー消費がなく、肩の怪我のリスクが少ない、効果的なベンチプレスが可能になるとされています。

今回はそんなベンチプレスの基礎を紹介したいと思います。

・ベンチプレスの基礎フォーム

・筋トレにおけるモーメントの考え方

【筋トレ】ベンチプレス入門〜基礎から正しいフォームを身につける〜

ベンチプレスで筋活動が高まる部位

ベンチプレスで鍛えられる筋肉はどこでしょうか。

Stastnyらによるベンチプレス運動と筋電図によるパフォーマンスの研究では、「ベンチプレスは大胸筋、三角筋(前部線維)、上腕三頭筋の筋活動を高める」と報告しています。1)

上記の筋肉に適切に負荷をかけることができているでしょうか。

もし、別の筋が疲労していたり、発達している場合はフォームを見直す必要があるかもしれません。

順を追って説明していきますね。

モーメントを理解する

ベンチプレスの話に入る前に、「モーメント」の話をしておきます。

基礎フォームを考える上で重要だからです。

図を用いて説明します。

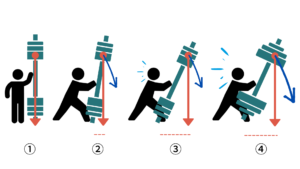

これらの事象は経験されたことがある人が多いのではないでしょうか。

①バーベルが真っ直ぐに立っている状態

この時は少しの力で支えることができます。

なぜならバーベルの重心が地面の接点上にあるからです。

②①よりもバーベルを少し傾けた状態

バーベルが倒れないように力を入れる必要があります。

③②よりもさらに傾けた状態

さらに支える力が必要になります。

④③の状態でさらに重りを増やした状態

より大きな力で支える必要があります。

このようにバーベルの傾きと重さで必要な力が増えていく理由は「モーメント(回転力)」にあります。

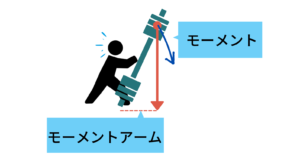

モーメントはバーベルの重心が地面との接地点から離れるほど大きくなります。

この重心と接地点との距離を「モーメントアーム」といいます。

また、バーベルの重量が重たければ重たいほどモーメントも大きくなります。

つまり、モーメントの大きさはモーメントアームの長さと取り扱う重量によって決定するということになります。(重量が一定の場合はモーメントの大きさはモーメントアームの長さによって決定します。)

そして、バーベルを支えるために必要な力が「筋力」になります。バーベルによるモーメントを支えるのが筋活動であるため、モーメントの大きさは筋活動の大きさと同等であると考えることができます。

必要な筋力=モーメントの大きさ=モーメントアームの長さ×重量

(重量が一定の場合、モーメントアームの長さによって決定する)

このように、運動によって発生するモーメントと必要な筋力には関係があります。もっというと、モーメントアームの長さや重量から、モーメントの大きさ・筋活動の大きさも推測することができるということです。

モーメントの理解ができたところで、ベンチプレスの動作を考えていきます。

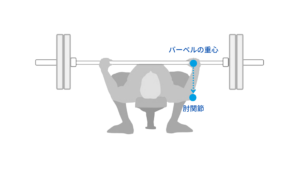

トップフォーム(バーベルを持ち上げた時)

まずはトップフォームからみていきましょう。

バーベルを持ち上げる時は、肩関節の真上に

Rippetoeによると、ベンチプレスのトップフォームについて「バーベルを持ち上げる時は、肩関節の真上に位置させる」ことがよいとしています。2)

先ほどのバーベルとモーメントの話で考えてみましょう。バーベルが肩関節の真上に位置するということはどういうことでしょうか。

バーベルの重心が肩関節という支点の上に位置することを意味しているから、、、つまり、モーメント生じてない状態ということですね!

その通りです。無駄な力が発生していない安定したフォームになります。

この時、バーベルを肩関節の真上から前後にずらすとどうなるでしょうか。

支点となる肩関節からバーベルの重心までの距離であるモーメントアームが長くなり、モーメントが発生します。

例えば、脚の方向にバーベルを傾けた時には、前方へのモーメントが発生します。すると、当然このモーメントに抵抗する筋活動が発生します。この場合は三角筋の筋活動を発揮させる必要があります。

このように重心が肩関節から離れると、無駄なエネルギーを使うことになり、非効率的なフォームになってしまうのです。

ベンチプレスでバリバリ胸筋を鍛えているはずが、「三角筋など別の筋肉が発達している」なんていう人は一度フォームを見直した方がいいかもしれませんね。

トップのフォームでは、各方向にモーメントが生じない「バーベルが肩関節の真上に位置すること」が重要です。

ボトムフォーム(バーベルを下げた時)

では、次にボトムのフォームをみていきましょう。

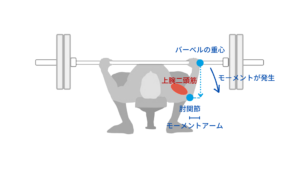

バーベルを下げた時は、肩、肘関節に生じるモーメントを最小限に

筋活動が生じるということは、そこに「モーメント」が発生しているということですね。

Rippetoeによると、ボトムでは「肩関節や肘関節に生じるモーメントを最小限に」することが望ましいとしています。

では、バーベルを下げたボトムの状態では、どのような筋活動が生じているのでしょうか。

ボトムのフォームでは、一般的に肩関節を横に60〜75°広げ、肘を下ろした姿勢になります。頭側から見てみましょう。

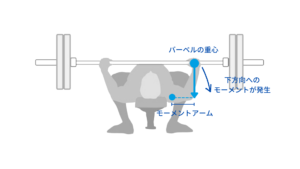

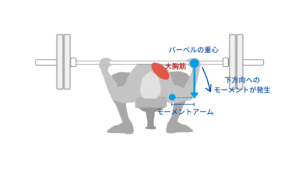

まずは肩関節周辺に着目します。

肩関節を支点とすると、バーベルまでの距離がモーメントアームになります。

このモーメントアームの長さに応じて肩関節を下方向に回転させるモーメントが発生します。

そしてこのモーメントに抵抗して力を発揮するのが大胸筋になります。

次に肘関節に着目してみましょう。

Rippetoeによると、前腕が床面と垂直であることが望ましい、としています。

前腕が床面と垂直であるということはどのような状態でしょうか。バーベルの重心位置と、発生するモーメントをイメージしてみてください。

バーベルの重心は、、、肘関節の真上に来ることになリますね。ということはモーメントは発生しません!

その通りです。モーメントが発生しないということは無駄な筋活動が発生しないということであり、エネルギー効率が良いフォームであると言えますね。

では、肘関節にモーメントが発生してしまう場合はどのような時でしょうか。

例えば、グリップ幅が広い場合をイメージしてみてください。

これでは、肘関節の支点からバーベルの重心に距離ができ、肘を伸ばすモーメントが発生しますね。このモーメントに抵抗するために肘を曲げる上腕二頭筋の筋活動が必要になってしまいます。

逆にグリップ幅が狭く、ボトムで肘が深く曲がる場合は、肘関節の支点からバーベルの重心に距離ができ、肘を曲げるモーメントが発生しますね。このケースでは肘を伸ばす上腕三頭筋の筋活動が必要になります。

どちらにせよ、前腕が床面に対して傾いている状態では無駄なエネルギー消費が発生します。

その理由は肘関節にモーメントが生じてしまい、それを制御するための無駄な筋活動が必要になってしまうからです。

そのため、ボトムのフォームでは「前腕が床面に垂直であること」が基本とされているのです。

前腕の角度は、グリップ幅による影響が大きいです。

自分で調整可能な範囲なのでボトムの姿勢で前腕が垂直になるようにグリップ幅を調整すると良いでしょう。

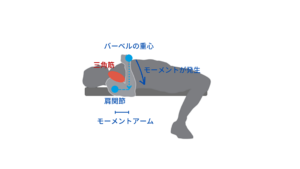

続いて、横側からみてみましょう。

まずは肘関節から。

考え方は今までと同様です。前腕は床面に対して垂直位に保ちます。

バーベルの重心が肘関節の真上に位置させることにより、モーメントの発生を抑え、無駄な筋活動を使わないようにするためですね。わかってきました!

その通りです。無駄な筋活動によるエネルギー消費を避けるために、前腕が床面に対して垂直に位置することが重要です。

肘を曲げてしまった状態では、その方向にモーメントが発生してしまうので逆方向への筋活動が必要になります。この場合では、上腕三頭筋の筋活動が必要になりますね。

このような無駄な筋活動によるエネルギー消費を避けるために、前腕が床面に対して垂直に位置するようにします。

では、肩関節はどうでしょうか。

肩関節からバーベルの重心までの距離がモーメントアームになるため、肩関節には下方向に回転させるモーメントが生じます。

このモーメントに対しては主に三角筋によって抵抗されます。

肩関節は一般的に60〜75°広げた方がよいとされていますが、その理由は肩関節への負荷にあります。

肩を閉じたフォームになるとモーメントアームが長くなりますね。

モーメントアームが長くなるとモーメントが大きくなり、三角筋はさらに大きな筋活動が求められると同時に、肩関節への負担が強くなってしまいます。

これらの理由より、できるだけモーメントアームを短く、そしてモーメントを小さくするために、肩関節は60〜75°程度に広げることが推奨されているのです。

では、なぜ肩関節は90°に設定しないのでしょうか。効率的な筋活動を起こすのならば、肩関節を90°に広げるとバーベルが肩関節の上に位置し、肩関節に発生するモーメントをゼロにすることができるはずです。肩関節への負担も減らすことができると思いますが。

非常に良い視点ですね。理論的には、間違っていません。ですが、ある理由によって肩関節を90°に広げたフォームは推奨されていません。次の項で説明しますね。

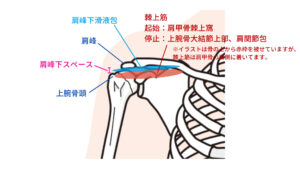

肩峰下インピンジメント

ベンチプレスにおいて、肩関節を90°に広げたフォームは推奨されていません。

その理由は”肩峰下インピンジメント”です。

特にベンチプレスにおいて、肩峰下インピンジメントは生じやすいとされています。

Bhatiaらはベンチプレスによる肩の怪我について研究を行い、ベンチプレスによって生じやすい怪我として大胸筋腱損傷、小胸筋腱炎とともに「肩峰下インピンジメント」を挙げています。2)

肩峰下インピンジメントって何ですか?

それでは、立った姿勢で、両肩を横に90°ひろげて、肘を90°に曲げてみてください。

その位置から肘を後方へ引いていきます。すると、肩に「つまる感じ」や「痛み」を感じるとともに、それ以上、後方に引けなくなると思います。

肩関節を60〜75°に広げた場合と比較してみましょう。90°広げた時に比べて、肩につまり感や痛みを感じることなく、肘を後方に引けると思います。

なぜこのような違いがあるのでしょうか。詳細に説明していきますね。

肩関節は上腕骨の頭である上腕骨頭と、肩甲骨の関節窩、肩峰などから構成されています。

この、上腕骨頭と肩峰との間にはスペースがあり、これを肩峰下スペースといいます。

肩峰下スペースには棘上筋や肩峰下滑液包といった筋肉や柔らかい組織があります。

肩関節を60〜75°広げたフォームでは、肘を後ろに引いた際に肩峰下スペースが十分に保たれます。つまり、上腕骨頭と肩峰が衝突することはありません。

しかし、肩関節を90°広げたフォームでは、肩峰下スペースが狭くなり、上腕骨頭と肩峰が衝突してしまいます。

これが「つまる感じ」や「痛み」の原因になります。

肩峰下スペースにある棘上筋や肩峰下滑液包が圧迫されることに起因しています。

このような状態を、肩峰下での衝突(impingement)という言葉を用いて「肩峰下インピンジメント」といいます。

山本らは、肩関節のさまざまな動きにおける肩峰下の接触圧を計測した研究を報告しています。肩関節を90°横に広げて肘を後ろに引く「水平外転」が他の挙上や外転などの動きと比べて接触圧が高まることが示唆されています。3)

肩関節の構造上の特性ですね。

このような報告も踏まえて、ベンチプレスのボトムで肩関節を90°に広げるフォームには、肩峰下インピンジメントといった怪我を誘発するリスクが存在していると言われています。

まとめると、、

・小さい角度(30〜45°)のフォーム:三角筋の大きな筋活動を要する

・90°に広げたフォーム:肩峰下インピンジメントの誘発

→肩関節は60〜75°程度に広げるフォームが推奨

併せて読みたいベンチプレスの関連記事

まとめ

●トップ:バーベルを肩関節の真上に

●ボトム:肩、肘関節に生じるモーメントを最小限に

→肩関節を60〜75°広げ、肘関節は前腕が床面と垂直に

上記の2点を意識したフォームによって、肩関節と肘関節に生じるモーメントを最小にすることができます。

無駄な筋活動によるエネルギー消費がなく、肩の怪我のリスクが少なくなります。つまり、効果的なベンチプレスが可能になるというわけです。

この基礎をおさえて、ベンチプレスのパフォーマンスを更に高めていきましょう!

モーメントや動きの概念はベンチプレスだけでなく、その他のトレーニングにも応用できるので要チェックです!

参考文献

◆参考書籍◆

※日本語版もあります。

コメント