ダイエットをされている方は多いかと思います。

しかし、ダイエットで減少するのは体重、脂肪だけではありません。

実は筋肉量や筋力も減少する可能性があります。

理想は「筋肉を維持したまま、脂肪を落とす」ですよね。

本記事では、この理想を実現するための方法論の土台になる部分「ダイエットにより筋肉量と筋力が減少するメカニズム」を紐解いていきます。

【ダイエット】減量とともに筋肉が減少してしまうメカニズム

そもそも体重とは?

前提の知識として、体重という概念についておさらいです。

体重は脂肪量と脂肪を除いた除脂肪量を合わせた重量になります。

そのため、体重の減少は、脂肪量の減少だけでなく、除脂肪量(≒筋肉量)の減少も含まれます。

炭水化物の摂取量を減らす低炭水化物ダイエットなどでは、確かに体重が減ります。が、脂肪量だけでなく、除脂肪量である筋肉量も減る可能性があるので注意が必要です。

ダイエットによる体重減少は25%が筋肉量の減少?

Kriegerらによるメタアナリシスを紹介しましょう。1)

このメタアナリシスは炭水化物の摂取制限によるダイエット効果を調査した87の研究報告を元に行われました。分析対象の研究は、以下の条件となっています。

期間/内容:4週間以上の継続した低炭水化物ダイエット

結果:炭水化物からのエネルギー摂取量を35〜41.4%未満に抑えた低炭水化物ダイエット(タンパク質の摂取量は1日あたり1.05g/kg)を12週間以上継続して行うと、体重が6.56kg減少し、除脂肪量も1.74kg減少する可能性が示された。

この結果から低炭水化物ダイエットにより体重が減少した場合には、「その25%が除脂肪重の減少によるもの」であることが考えられます。

以上のように、ダイエットによる体重の減少は脂肪量だけでなく、除脂肪量(筋肉量)も減少させてしまうことが科学的にも示唆されているのです。

ダイエットは筋肉量の減少だけでなく、筋力低下も招く?

悲しい事実ですが、ダイエットは筋肉量の減少だけでなく筋力の低下も招きます。

筋力の増減は、筋肉量と神経活動の適応が関係しています。

前述したように、ダイエットは筋肉量の減少に寄与します。

つまり、筋肉量と神経活動から発揮される筋力も減少する可能性が示唆されています。

Zibelliniらによるメタアナリシスを紹介します。2)

このメタアナリシスは、ダイエットによる膝伸展筋力や握力への影響を調査した研究結果を元に行われ、以下の結果を示しました。

中程度エネルギー制限ダイエットを行った被験者169名の7つの研究報告元に解析された握力:ダイエット前のベースライン値から4.6%の減少。

この結果は「ダイエットで筋肉量に減少に伴う筋力低下が生じる」ことを示唆しています。最後にZibelliniらは、ダイエットによる筋力低下を予防するためにダイエット中には筋力トレーニングや運動をあわせて行うことを推奨しています。

なぜダイエットすると筋肉量が減ってしまうのですか?

そうですよね。そのメカニズムをこれからみていきましょう。

ダイエットで筋肉量が減少する理由

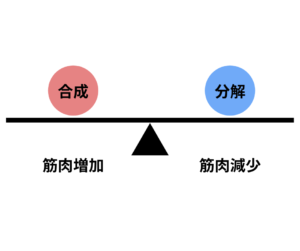

筋肉量が減少するということは、筋タンパク質の合成量を減少し、分解量が増加していることが考えられます。

別記事で解説していますが、筋肉のもととなる筋タンパク質は24時間常に合成と分解を繰り返しています。そして、そのバランスがつり合っていることによって筋肉量は維持されています。

筋トレをして十分なタンパク質を摂取すると筋タンパク質の合成量が分解量よりも大きくなり、筋肉量が増える筋肥大が生じます。

では、ダイエットをするとこのバランスはどうなるでしょうか。

答えは「合成量が抑えられ、分解量が大きくなることで、筋肉量が低下してしまう」のです。

Hectorらの研究を紹介します。3)

期間/内容:エネルギー摂取量を40%減少させたダイエットを10日間行い、その前後の体重、除脂肪量、大腿四頭筋(外側広筋)の筋タンパク質の合成率を計測

結果:体重が1.8±1.0kg減少し、除脂肪量が1.0±0.8kg減少することが示された。また、ダイエット後の急性筋タンパク質合成率の低下も認められた。

この研究から、エネルギー制限ダイエットによる筋肉量の減少は、筋タンパク質の合成量の減少が寄与することが示唆されました。

合成量が減少することは理解できました。その分、分解量も抑えられているのではないですか。

そうだとバランスが取れていいのですが、エネルギー制限ダイエットにより筋タンパク質の分解量が増加する可能性も報告されています。見ていきましょう。

Carboneらの研究を紹介します。4)

期間/内容:エネルギー摂取量を20%減少させた10日間のダイエット(タンパク質摂取量は同等とする)を行い、ダイエットの前後の筋タンパク質分解率を計測する

結果:筋タンパク質の分解率が60%も増加することが示された

Hectorらの研究3)とCarboneらの研究4)から、10日間という短期のエネルギー制限ダイエットにより、筋タンパク質の合成量が低下するだけでなく、分解量も増加することが示唆されます。つまり、筋タンパク質の合成・分解バランスが筋肉量の減少に大きく関与してしまうのです。

これがダイエットにより筋肉量が減少してしまう理由です。

なぜ筋タンパク質の合成・分解バランスが筋肉量の減少に大きく傾いてしまうのでしょうか?

筋タンパク質の合成要素について見ていきましょう

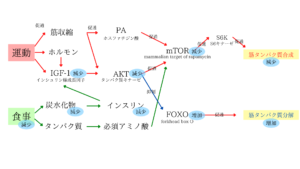

筋タンパク質の合成を調整するIGF-1

筋タンパク質の合成に関与している要素は多く存在します。

その中でも一つの要素として考えられているのが「IGF-1(インスリン様成長因子1)」です。IGF-1は身体のほぼすべての細胞の成長を促進させるペプチドのことです。

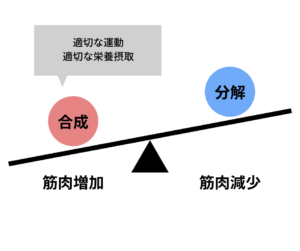

私たちは毎日、適度な運動と食事によって筋タンパク質の合成バランスを保ち、筋肉量を維持しています。

運動や炭水化物を摂取するとIGF-1の分泌が促進されます。

IGF-1の分泌が増えると、筋タンパク質の合成を促進するmTORが活性化して筋タンパク質の合成量が高まります。同時に、筋タンパク質の分解を促進するFOXOの働きを抑えることで分解量が抑制されます。このような、適度な運動や食事の摂取によるIGF-1の働きによって筋タンパク質の合成・分解バランスが保たれ、筋肉量が維持されてます。5)難しいので、適切な運動と食事で筋タンパク質合成バランスを保っていることを覚えておいてください。

しかし、エネルギー制限ダイエット(特に炭水化物を除く類のダイエット)では、炭水化物の摂取制限によりIGF-1の分泌が低下します。6)IGF-1の分泌が抑えられると、mTORの活性化とFOXOの抑制作用が減弱します。

すると、どうでしょうか。

筋タンパク質の合成量が低下するとともに分解量が増加してしまいますね。

つまり、筋肉量が減少してしまうのです。

ダイエットによって筋肉量が減ってしまうメカニズムは完全には明らかになっていません。

しかし、特に炭水化物の摂取を減らしてエネルギー摂取量を制限するダイエットには注意が必要です。

筋タンパク質合成の流れに関与するIGF-1への影響が生じるためです。

炭水化物を減少させるダイエットは、筋タンパク質の合成量が低下し、分解量が増加することによって筋肉量が減少する可能性が高くなることが示唆されているのです。

しかし、低炭水化物ダイエットは効果的に体重を減らすことができるダイエット方法の一つであることは事実です。

では効果的なダイエットを行うためにはどのように向き合っていけばよいのでしょうか。

次回はダイエットの理想である「筋肉を維持したまま、脂肪を落とす」方法論について考察したいと思います。

コメント