これまでに様々なダイエット方法が報告されてきましたが、万人に通じる効果的な手段はありませんよね。

効果的な治療法がないのであれば、重要になるのは太ることを予防するための知識であり、「太るメカニズム」を理解することです。

いわば、「敵を知れ」ということです。

前回は”糖質”に着目して、太るメカニズムを解説しました。

今回は”脂質”についてです。

皆さんの中では”脂質”の方が太りやすいようなイメージを持たれている方も多いのではないでしょうか。

確かに「脂質」の方が肥満と直結しそうなイメージがあります。詳しく知りたいです。

初心者の方にもわかりやすく、エビデンスに基づきながら「脂質による太るメカニズム」について解説していきます。

・取り込まれた“脂質“の動き

・“脂質“で太る理由

【太るメカニズム】〜脂質編〜

糖質による太るメカニズム

前回の記事を簡単におさらいしておきます。

グルコース(糖質)はインスリンの作用によって脂肪組織に取り込まれます。また、過剰に摂取した場合や、習慣的に摂取すると筋に「インスリン抵抗性」が生じて、より多くのグルコースが脂肪組織に取り込まれてしまい、脂肪細胞の肥大化を招きます。

このメカニズムを理解しておくと、オーバーカロリー(総摂取カロリー>総消費カロリー)にならないような意識や注意、生活内での工夫ができます。

脂質って何?

脂質とは、「水に不溶で、有機溶媒に溶解する化合物」とされています。1)代表例を挙げると、脂肪酸や中性脂肪、リン脂質、糖脂質、ステロール類などがあります。

水に溶けない高エネルギー物質だと思ってください。

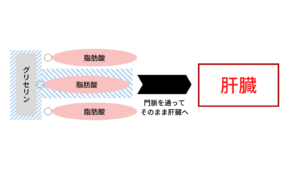

そして、私たちの身体にある脂肪は「中性脂肪」になります。そのほとんどがトリアシルグリセロールというものです。

グリセリンに3つの脂肪酸が結合したもの

また、摂取した食品中の脂質の主成分はトリアシルグリセロール1)であり、バターやクリームなどにも多く含まれています。

取り込んだ脂質の動き

取り込んだ脂質(主にトリアシルグリセロール)は、主として小腸で消化吸収されます。

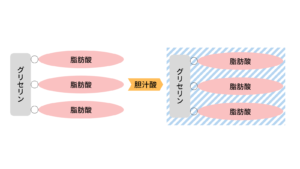

①胆のうから胆汁酸が分泌。トリアシルグリセロールを乳化し、消化準備を行います。

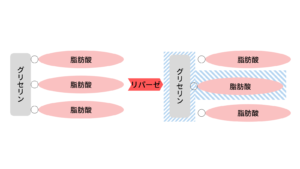

②乳化されたトリアシルグリセロールは、膵臓から分泌されるリパーゼにより、モノアシルグリセロールと2つの脂肪酸に分解されます。この小さくなった形で小腸内(上皮細胞)に取り込まれます。

③上皮細胞に取り込まれたモノアシルグリセロールは、再度、脂肪酸と結合しトリアシルグリセロールになります。

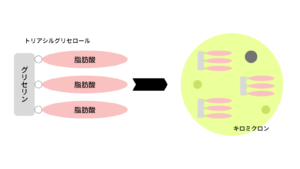

④血液は“水”なので“油(不溶)”であるトリアシルグリセロールは、そのままの状態では“水”の中を移動することができません。ここで、コレステロールなどをくわえて、「キロミクロン」の状態になります。

こうしてキロミクロンとなった脂質はリンパ管から吸収されて、リンパの流れにのって血液中に放出されて全身の脂肪組織に運ばれます。

血液中に放出されたキロミクロンは全身の脂肪組織に運ばれ、豊富に含んだトリアシルグリセロールから脂肪酸を皮下組織や内臓細胞に放出します。脂肪組織は放出された脂肪酸を取り込むことで、肥大していきます。これによって、太ります。

キロミクロンが脂肪組織に脂肪酸を運び終えると、コレステロールを多く含むLDL(悪玉コレステロール)になります。血液中にLDLが多くなると、脂質異常症や動脈硬化の要因になります。健康診断などでLDL値で警告が鳴らされるのはこのためです

脂質を過剰に摂取するとLDL(悪玉コレステロール)が高くなる理由もわかりましたね。

<<<人気のプロテインをチェック>>>

脂肪になりにくい脂肪酸

脂肪酸の中には脂肪になりにくいとされる脂肪酸も存在しています。

それは中鎖・短鎖脂肪酸です。

なんだそれは、という感じだと思いますが、その名の通り短い(小さい)脂肪酸のことです。脂肪酸は骨格である炭素鎖の長さ(炭素の個数)によって、長鎖、中鎖、短鎖という3つに分類されます。

中鎖脂肪酸:炭素鎖の炭素数が8個と10個

短鎖脂肪酸:炭素鎖の炭素数が4個と6個

前述した小腸で吸収消化される動きをするのは長鎖脂肪酸を持つトリアシルグリセロールになります。

簡単にその吸収様式を説明します。

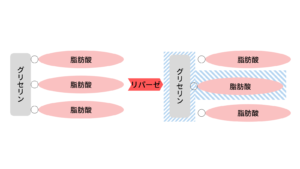

①中鎖・短鎖脂肪酸をもつトリアシルグリセロールも同じように小腸でリパーゼによって脂肪酸とモノアシルグリセロールに分解されます。

②しかし、分解された短鎖・中鎖脂肪酸は、長鎖脂肪酸とは異なり、トリアシルグリセロールに再合成されることはなく、脂肪酸のまま門脈をとおって肝臓に送られます1)。

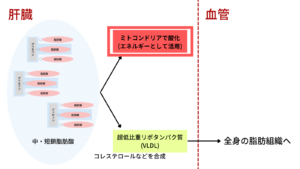

③肝臓に送られた中鎖・短鎖脂肪酸はミトコンドリアで酸化され、エネルギー源として利用されます。残った脂肪酸はトリアシルグリセロールに再合成され、コレステロールと一緒にリポタンパク質である超低比重リポタンパク質(VLDL)になって血液中に放出されます。

超低比重リポタンパク質は、キロミクロンと同じように全身の皮下脂肪、内臓脂肪に脂肪酸を放出します。脂肪酸を受け取った脂肪組織は長鎖脂肪酸の時と同様に、トリアシルグリセロールを合成して脂肪細胞を肥大させます。

ここでポイントがあります。

青山らによると、中鎖脂肪酸(MCFA)は特にミトコンドリアで酸化されやすく、長鎖脂肪酸と比べて「体脂肪になりにくい脂肪酸」とされています。中鎖脂肪酸(MCFA)は、門脈を介して直接肝臓に吸収および輸送され、ベータ酸化によって急速に代謝され、食事による熱発生を増加させるため、健康的な食事の一部として注目されています。2)

長鎖脂肪酸や中鎖・短鎖脂肪酸をもつトリアシルグリセロールは、代謝経路が異なりますが、最終的にはそれぞれキロミクロンや超低比重リポタンパク質(VLDL)という形で全身の皮下脂肪、内臓脂肪に送られ、脂肪細胞を肥大させます。

脂質の取り込んだ流れを見て分かる通り、脂質は過剰に摂取すると直接的に脂肪細胞を肥大させることから太りやすい栄養素とされているのです。

脂質を摂取しすぎないことがまず大切です。ですが、脂質を多く含む食品は非常に美味しく感じますよね。ついつい手が伸びてしまう、なんてことも。それには理由があるようです。

脂質を美味しく感じるワケ

5つの味覚

味は甘味、旨味、塩味、苦味、酸味の5つが基本とされています。(この広義の味として辛味、渋味、エグ味などが存在しています)

この5つの味は発生学的には栄養素の存在や、有害物質の存在を知らせるシグナルとなっています。

甘味:炭水化物

旨味:タンパク質

塩味:ミネラル

酸味:腐敗や果実の未熟さを示す酸

苦味:有害物質に対する警戒シグナル

と言われています。3)

そして、人は生得的に甘味、旨味、塩味を好み、酸味や苦味は拒否をし、栄養素のシグナルによって人は摂取すべき栄養素の大枠を調節していると考えられています。3)

脂質は「無味」

では「脂質」はどこに分類されるかというと、無味です。

つまり、5つのどの味覚にも当てはまりません。

しかし、脂質のエネルギー量は糖質やタンパク質よりも2倍近くも多く1)、脂質はエネルギーを貯蔵するには効率的な栄養素になります。

たんぱく質:4 kcal/g

脂質:9 kcal/g

炭水化物: 4kcal/g

そのため、脂質を「美味しい」と感じることは、人間の生得的に有益なのです。

果たしてその味覚が存在するのか、というところですが、脂質を美味しく感じる「第6の味覚」に関する研究が進められています。

脂質を含む食品を食べると、含まれている長鎖脂肪酸のトリアシルグリセロールはリパーゼという酵素の働きによって、その一部の脂肪酸が分離されるという話は前述しましたね。

分離した脂肪酸は輸送体によって細胞の中に運ばれます。

Philippeらは以下のような報告をしています。

このような形で脂質を含む食品を美味しいと感じるのです。

そして、私たちの身の回りの食べ物を思い出してみてください。

ハンバーガー、ポテトをはじめとするファストフードや、ポテトチップスやケーキ、クッキーなどのお菓子は脂質を多く含みます。

これらの食品は人間に美味しいという快感を与えることで、「もっと食べたい」と感じさせ、ある種、中毒のような形で生活の一部に潜み、私たち人間を太らせるのです。

確かにファストフードって美味しいですよね。定期的に食べたくなってしまいます…..。これって中毒なんでしょうか…。

脂質中毒

脳の報酬系

お腹が空いた時、「食べたい」という欲が生じますよね。

これは人間が生きるための行動であり「恒常性維持に関わる摂食」といいます。対して、「美味しい」という感覚を得るために食べる行動を「嗜好性にもとづく摂食(食品の嗜好)」4)といいます。

この嗜好性ですが、「脳の報酬系」が大きく関与しています。

(食べるという行動)

↓↓↓

脳内でβエンドルフィンを分泌

↓↓↓

「美味しい」という快感を与える

↓↓↓

この情報が中脳の腹側被蓋野に送られ、

ドーパミン作動性ニューロンが興奮し、

側坐核という部分にドーパミンを放出

↓↓↓

「美味しい」という快感(報酬)を得た

行動(脂質を多く含む食品を食べる)が強化

中毒化

先ほど説明した報酬系ですが、日常的に作用していた場合に生じる問題が「中毒化(依存)」です。

アルコールやタバコがいい例になりますね。

筒井らの報告内では以下のように論じられています。

さまざまな依存性薬物(コカイン、アンフェタミン、オピオイド、ニコチンなど)は、いずれも腹側被蓋あるいは側坐核において作用して、側坐核におけるドーパミンの細胞外濃度を上げる効果があることも、それを支持しています。ヒトの脳機能イメージングでは、側坐核が、生物学的報酬か心理的な報酬かにかかわらず、さまざまな報酬によって賦活することが明らかになっています。5)

脂質には依存性薬物のような物質は含まれていませんが、同様のイメージを持ってもらって構いません。

脂質を多く含む食品を習慣的に摂取すると、脂質の味覚に耐性が生じ、脂質中毒状態(もっと脂質を含む食品を食べたいという状態)になることが示唆されています。

Siddharthらは研究レビューの結果から、脂質の習慣的な摂取は、脂質の嗜好性を高め、それにともなう注意バイアスが肥満を促進させる要因になっていることを示唆しています。6)

どのようなレビューが行われたかみていきましょう。

高脂質な食品を習慣的に摂取していたラットに電気ショック(罰)を加えても、その摂取行動をやめることはなかった。そして、食事をたいらげてしまうという結果を得た。(中毒性)

上記のような動物研究をもとに脂質を多く含む食品を日常的に摂取している人の注意傾向や、食事パターンを考察しています。

その結果、脂質に依存している人は、食品を選定する時、無意識に脂質の多い食品へ注意が向いてしまうという「注意バイアス」が認められています。

食事パターンは肉、バター、甘味のあるクリームデザートやクロワッサンなどのような高脂質の食品の摂取量が多くなり、繊維、果物、野菜、ヨーグルトなどの低脂質な食品の摂取量が少なくなる傾向がみられたと報告しています。

無意識のうちに高脂質食品を選んでいたかもしれません….。まずは行動を見直さないといけませんね。気がつけてよかったです。

そうですね。行動の見直しは非常に重要です。例えば、食品を手に取る時チラッと含有脂質量をチェックするだけでも行動に大きな影響を与えるのではないでしょうか。小さなところから行動を変えていくことをオススメします。

まとめ

今回のまとめです。

→直接的に皮下脂肪や内臓脂肪に送られ、脂肪細胞を肥大化

【脂質を美味しく感じる「第6の味覚」】

→脂質摂取によりβエンドルフィンが分泌(快感)

→習慣化することで脂質依存に

【脂質中毒】

→無意識に高脂質食品を選んでしまう「注意傾向」

→肥満の促進

脂質は三大栄養素のひとつであり、身体にとって重要な栄養素です。

しかし、オーバーカロリー(総摂取カロリー>総消費カロリー)の時には脂質は太る栄養素となります。7)

もし、日常的に脂質を多く含む食品を食べているな、と感じる人は今回説明した「脂質による太るメカニズム」を思い出してみてください。

そして、食品を買う時に含有脂質量をチェックしてみる、1日の食事を振り返ってみる、こうした些細なことからでいいので行動を変えてみてください。

きっと無意識のうちに陥っていた脂質中毒から脱出することができるはずです。

やはり、原因理解は非常に重要ですね。脂質による太るメカニズムを知ることができてよかったです。今から行動を変えてみます!

参考文献

3)「食品の嗜好と味」山口静子 日本食品工業学会誌 第41巻 第3号 1994

5)Ken-Ichiro TSUTSUI,Masataka WATANABE,Neural representation of reward,生 理 心 理 学 と精 神 生 理 学26(1):5

コメント