筋トレによる効果には主に筋肉を大きくする”筋肥大”と、筋力を強くする”筋力増強”があります。

”筋肥大”の重要な因子とされているのが「トレーニングの総負荷量」です。

総負荷量とはトレーニングの負荷量(強度)・回数・セット数をかけ合わせた総量のことです。さらに、インターバルの時間、運動速度、関節を動かす範囲(可動域)、筋肉の収縮様式、トレーニング頻度が筋肥大の効果の最大化に関連するとされています。

対して、筋力増強において重要な因子とされているのが「高強度の負荷」です。

筋肥大の効果は高強度でも低強度でも回数、セット数を増やして総負荷量を高めることで同様の効果を得られますが、筋力増強の効果では「高強度」が望ましいとされています。さらに、運動速度やトレーニング頻度が筋力増強の効果に影響するとされています。

このように”筋肥大”、”筋力増強”といった目的に応じて、トレーニングの内容を最適化させることが筋トレ効果を最大限に高めることに繋がります。

では、トレーニングを行う順番にも”筋肥大”、”筋力増強”の効果を最大化する最適な順番があるのでしょうか。

この記事ではトレーニングの順番が”筋力増強”、”筋肥大”の効果に与える影響について考察しつつ、筋トレ効果を最大限に高めるトレーニングの順番について解説します。

筋トレ効果を最大限に発揮するためには”トレーニングの順番”を意識しよう

トレーニングの種類

トレーニングの順番の前に、まずはトレーニングの種類をおさらいします。

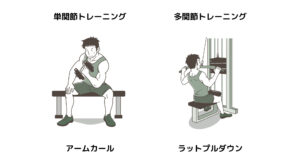

トレーニングにはひとつの関節を動かす単関節トレーニング(Single Joint Training)と、いくつもの関節を動かす多関節トレーニング(Multiple Joint Training)があります。

単関節トレーニング

ひとつの関節だけが関与して動作するトレーニングになります。

単関節トレーニングは狙った筋肉を集中的に鍛えられる特徴があります。小さな負荷で鍛えたい部位に集中的に刺激を入れることができるため、ケガのリスクも少ない点も特徴です。一つ一つの筋肉を浮かび上がらせたいとき、ボディメイクの場面で取り入れられることが多い種目です。

例えば、上腕二頭筋を対象にした単関節トレーニングにはアームカールなど、上腕三頭筋にはトライセプスエクステンションなど、大腿四頭筋にはレッグエクステンションなどがあります。

多関節トレーニング

2つ以上の関節が関与して動作するトレーニングになります。

2つ以上の関節が同時に動く多関節トレーニングは、1つの動作の中で複数の筋肉を刺激することができます。そのため、高重量を扱え、効率的に負荷を与えることができます。さらに力を伝える際に各関節間の連動性が養われ、スポーツパフォーマンスの向上効果を見込める点も特徴です。

例えば、上腕二頭筋を対象にした多関節トレーニングにはラットプルダウンなど、上腕三頭筋にはベンチプレスなど、大腿四頭筋にはレッグプレスなどがあります。

単関節トレーニングと多関節トレーニングを組み合わせることが推奨されている

アメリカのスポーツ医学会は”単関節トレーニングと多関節トレーニングを組み合わせてトレーニングすることが筋トレの効果を高める”として推奨しています。1)

では、”筋肥大”や”筋力増強”の効果を最大限に発揮するためには、単関節トレーニングと多関節トレーニングのどちらを先に実施するとよいのでしょうか。

次の章で研究結果を紐解きながら最適なトレーニングの順番について、考察していきます。

トレーニングの順番が筋トレに与える影響

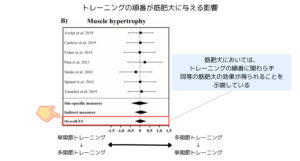

Nunesらのメタアナリシス2)によって以下のような結果が示されています。

「”筋力増強”効果は先に行ったトレーニングでより高くなり、”筋肥大”効果はトレーニングの順番に関わらず同等である」

報告内容をみていきます。

Nunesらはトレーニングの順番が筋トレ効果に与える影響について、過去に報告された11の研究報告を解析したメタアナリシスを報告しました。

被験者:筋トレ経験者から未経験者を含む268名

トレーニング期間:平均9週間(6~12 週間)

グループ分類:トレーニングの順番によって分類。

①単関節トレーニングを最初に行うグループ(単関節トレーニング→多関節トレーニング)

②多関節トレーニングを最初に行うグループ(多関節トレーニング→単関節トレーニング)

内容:トレーニング期間の前後における筋力増強と筋肥大の効果について解析

その結果、トレーニングの順番は筋肥大と筋力増強の効果において異なる影響が生じることが分かりました。

”筋力増強”効果は先に行ったトレーニングでより高くなる

まずは筋力増強の効果について、考察します。

先ほどのNunesらの報告では、筋力増強の効果は、単関節トレーニングを最初に行うグループでも多関節トレーニングを最初に行うグループでも、最初に行ったトレーニングの方が後のトレーニングよりも有意に高まることが示されました。

つまり、筋力増強の効果を得たい場合、そのトレーニングを先に行うことで効果が得られやすいということです。

例えば、レッグエクステンション(単関節)とレッグプレス(多関節)の組み合わせで考えると、レッグエクステンションの最大筋力を高めたい場合はレッグエクステンションを先に、レッグプレスの最大筋力を高めたい場合はレッグプレスを先に行うことによって高い筋力増強の効果を得られるということになります。

最初に行ったトレーニングで筋力増強が期待できるのは、身体に疲労がない状態の方が最大負荷量でトレーニングを行うことができるからですね。

そうですね。筋力増強にとって重要な因子は”高負荷でのトレーニング”になります。

”筋肥大”効果はトレーニングの順番に関わらず同等である

続いて、筋肥大効果について考察します。

先ほどのNunesらの報告では、筋肥大の効果は、単関節トレーニングを最初に行うグループでも多関節トレーニングを最初に行うグループでも、有意な差は認められませんでした。

つまり、筋肥大においては、トレーニングの順番に関わらず同等の筋肥大の効果が得られるということになります。

これらの結果から、「”筋力増強”効果は先に行ったトレーニングでより高くなり、”筋肥大”効果はトレーニングの順番に関わらず同等である」ということが示唆されたのです。

なぜ、トレーニングの順番は筋力増強や筋肥大の効果に異なる影響を与えるのでしょうか。

次の章ではそのメカニズムを紹介します。

トレーニングの順番が筋トレに影響を与えるメカニズム

”筋力増強”に影響を与える理由

筋トレによる筋力増強の効果を高めるために最も重要であると考えられているポイントが”高強度の負荷”です。

筋力増強において”高強度の負荷”が重要である理由は、筋力増強には「神経活動の適応」が必要だからです。

バーベルの重さを増やしていくと、それに応じて神経活動(運動単位の動員、運動単位の同期、インパルスの発射頻度など)が高まります。

神経活動が高まるような高強度の負荷でトレーニングを続けると、その負荷量に合わせて神経系が再構築されます。これを「神経活動の適応」といい、高強度の負荷に応じたパフォーマンスが発揮できるようになります。

つまり、筋力増強の効果を最大化するには高強度トレーニングによる神経活動の適応が必要になるということです。

そして、筋トレの順番において、最も高強度でトレーニングを行うことができるのが最初のトレーニングになります。

Simãoらの報告3)によると、”最初に行ったトレーニングにより生じた筋群の筋疲労は、同じ筋群を活性化する次のトレーニングのパフォーマンスを低下させる”とされています。

感覚的にもわかると思いますが、トレーニングを行うと筋疲労が生じ、パフォーマンスが低下していきます。

そのため、筋力増強の効果を最大化させるためには、筋疲労がない状態かつ高強度で目的とするトレーニングを最大のパフォーマンスで行うことが有効になるのです。

ベンチプレスのパフォーマンスを向上させたい場合は、他のどのトレーニングよりも優先して行いましょう!

”筋肥大”に影響を与えない理由

筋トレによる筋肥大の効果を高めるために最も重要であると考えられているポイントが”トレーニングの総負荷量”です。

トレーニングの順番は筋肥大の効果に影響しないことが分かりました。それは、トレーニングの順番に関わらず、最終的なトレーニング全体の総負荷量に大きな差が生じないことが理由とされています。

この観点からみると、筋肥大を狙う場合にはトレーニングの順番はあまり気にせず、メニューを構成してよいということになります。

まとめ

「”筋力増強”効果は先に行ったトレーニングでより高くなり、”筋肥大”効果はトレーニングの順番に関わらず同等である」

トレーニングの順番は、筋力増強の効果には影響を与え、筋肥大の効果には影響がないことが示されました。

◆”筋肥大”の効果はトレーニングの順番に関わらず同等に得られる可能性がある

トレーニングメニューを考えるときには、どのような順番でも筋肥大効果が同等なので、筋力増強を狙いたい種目を優先的に行うようにするのがよいかもしれません。ぜひ、意識してみてください。

コメント